19/12/2011

Annonciation

variations sur l'Annonciation

(avec Monteverdi)

http://www.youtube.com/watch?v=YUTJE4F5IYY&feature=colike

(pour écouter sans regarder la video, sélectionner puis clic droit et ouvrir le lien dans un nouvel onglet)

(Sandro Botticelli 1481- Galerie des Offices à Florence)

le dehors et le dedans

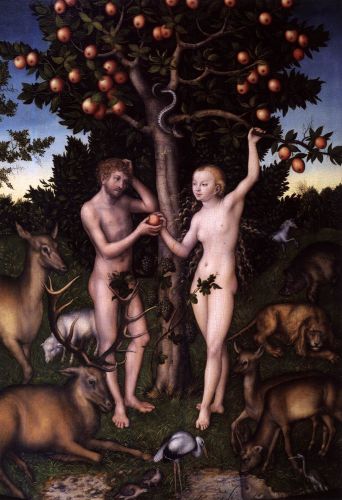

Cranach 1526 Adam et Eve - Courtauld Institute Galleries - Londres

dedans

la paix luxuriante du Jardin

notre bon père Adam se gratte la tête

indécis

devant la hardiesse de sa gracieuse moitié

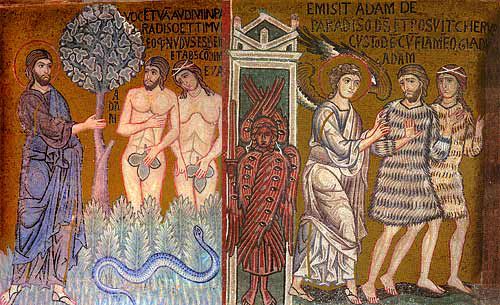

Mosaïque de la chapelle palatine à Palerme - XII° siècle

dehors

tout a commencé ainsi après le péché originel

ils se sont fait avoir par le premier margoulin venu

un serpent futé qui prétend qu'ils n'y connaissent rien

qu'ils ne savent rien

qu'il va leur ouvrir le chemin de la connaissance

imaginez

Adam et Eve à qui l'on propose pour rien

le forfait illimité de la connaissance

le seul contrat à signer

croquer le fruit défendu

à dire vrai ils n'avaient pas même besoin de penser

ils se sentaient un en deux moitiés

comme toutes les créatures vivantes du Jardin

mais à présent l'autre est autre

et le monde reste à découvrir

dans la défiance dans l'inquiétude

dans la curiosité

jetés hors du Jardin

curieux et courageux

mais à cet instant ils ne le savent pas encore

ils savent seulement qu'ils sont

séparés

ils ont perdu la grâce de leur innocente nudité

eux qui ne désiraient rien car ils étaient comblés

ils doivent désormais assumer

l'humaine destinée

désir sexualité mort

survie et au-delà

progrès génocides

paix éphémères guerres fratricides

consumérisme charité

art fertile stérile pollution

béatitude auto-destruction

bref le grand bazard

et voilà que

de nombreux millénaires plus tard

c'est l'Annonciation

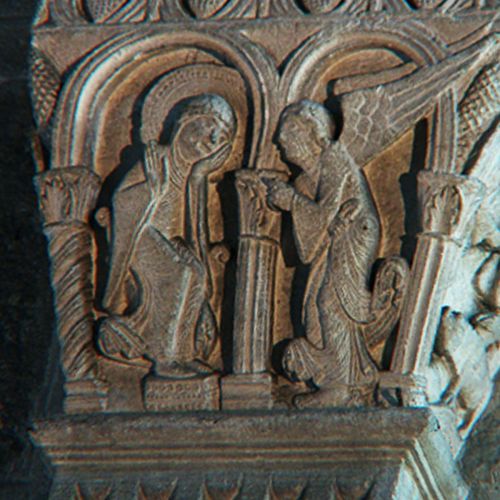

Cathédrale d'Autun dans la proximité du chapiteau de l'Annonciation

la Vierge lève les mains pour l'écoute

l'étonnement et l'acceptation

l'ange Gabriel l'index dressé

intime son message

Psautier St Alban- Hildesheim 1100

Le récit de saint Luc, 1,26-38 : Annonciation et Incarnation

L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu

dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,

à une jeune fille, une vierge,

accordée en mariage à un homme de la maison de David,

appelé Joseph ;

et le nom de la jeune fille était Marie.

L’Ange entra chez elle et dit :

« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »

A cette parole, elle fut toute bouleversée,

et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.

L’Ange lui dit alors :

« Sois sans crainte, Marie,

car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.

Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils,

et tu lui donneras le nom de Jésus.

Il sera grand,

il sera appelé Fils du Très- Haut ;

le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ;

il régnera pour toujours sur la maison de Jacob,

et son règne n’aura pas de fin. »

Marie dit à l’Ange : « Comment cela va-t-il se faire,

puisque je suis vierge ? »

L’Ange lui répondit :

« L’Esprit Saint viendra sur toi,

et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ;

c’est pourquoi celui qui va naître sera saint,

et il sera appelé Fils de Dieu.

Et voici qu’Elisabeth, ta cousine,

a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse,

et elle en est à son sixième mois,

alors qu’on l’appelait : ‘la femme stérile’.

Car rien n’est impossible à Dieu. »

Marie dit alors :

« Voici la servante du Seigneur ;

que tout se passe pour moi

selon ta parole. »

Alors l’Ange la quitta.

(Lc 1,26-38)

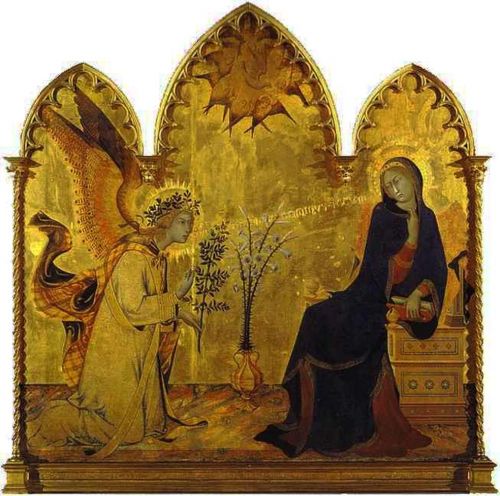

Simone Martini 1333 Galerie des Offices, Florence

dedans

l'or mystique de sa chambre close

surprise par l'archange dans sa méditation

sur le livre entr'ouvert de la prédiction d'Isaïe

" Ecce Virgo concipiet "

la Vierge frissonne apeurée

drapée dans son manteau bleu de nuit

reçoit la parole de l'archange

les mots entre eux deux traversant l'espace

de la bouche de l'un à l'oreille de l'autre

le rameau vigoureux dans la main de Gabriel

bâton du messager du ciel

répond au bouquet de lys de la pureté de Marie

(avec Heinrich Ignaz von Biber)

http://youtu.be/HdwKledgv_o

dans la pénombre de la cathédrale de Carrare

le silence des Casarelle

(avec Guillaume Dufaye)

http://youtu.be/O-25R_SaDao

dans le vide d'un espace muet

Gabriel déroule le phylactère divin

Marie surprise et attentive

suspend sa pensée

accepte l'inconcevable

Fra Angelico 1433 Musée diocésain de Cortone

(dans la prédelle , les scènes de la vie de la Vierge)

là-haut à gauche en prélude

se joue le drame d'Adam et Eve chassés du Paradis

tandis que déjà dans cet espace ouvert

l'échange des paroles

les mains croisées sur la poitrine presque déjà creusée

pour se protéger

ou pour se soumettre

la Vierge écoute

l'Annonciateur qui avance

annonce d'un geste oratoire

les index dressés pour convaincre

l'un pour le ciel

l'autre pour la terre

Fra Angelico 1425 Musée du Prado - Madrid

à nouveau et cette fois-ci toute proche l'expulsion d'Adam et Eve du paradis tandis que roulent sous leurs pieds nus les fruits défendus

il s'agit bien de cela:

" Sumens illud Ave

Gabrielis ore,

Funda nos in pace,

Mutans Hevae nomen"

( Faites que pour jamais

au doux Ave de l'ange

le nom d'Eve se change

en présage de paix)

(Ave maris stella)

comme toujours Marie porte sa robe rouge

signe de son humanité

recouverte du manteau bleu

signe de son appartenance céleste

ici Gabriel et Marie dialoguent en silence

les mains croisées dans un mutuel respect

dans le rayon déjà à l'oeuvre

la colombe de l'Esprit Saint

la parole divine s'incarne le Verbe se fait chair

le temps de l'incarnation n'existe pas

seul celui de la gestation humaine

Fra Angelico, 1442, couvent San Marco, Florence

dedans

espace dépouillé d'une cellule silencieuse pour cette ultime Annonciation

sous le regard de saint Dominique

la Vierge frêle pliée en avant

en équilibre

du bout des genoux

"Elle plia les genoux et joignit les mains en disant

"Ecce ancilla Domini"

interrompue dans sa lecture pieuse

la servante du Seigneur reçoit son visiteur

plus légère que son ombre humaine

aile sombre déposée sur le mur

devant elle Gabriel le messager ailé

bien droit

sans poids presque sans ombre

mais non sans la douceur

d'une bien humaine tendresse

Botticelli 1489 Galerie des Offices à Florence

à nouveau la parole qui déséquilibre la Vierge

elle vacille

déjà un évanouissement comme au pied de la croix

cette fois c'est l'archange qui s'agenouille

le lys à la main

comme intitimidé par sa mission

à la tension dans la chambre

répond au loin le calme d'un paysage maîtrisé par l'homme

et se dresse entre terre et ciel

l'Arbre

Leonard de Vinci 1472-75 Galerie des Offices à Florence

(avec Biber : la passacaille- l'Ange gardien)

http://youtu.be/JS8tnac9ad0

dehors

Ici la Vierge n'est plus dans une pièce close

elle interrompt sa prière

assise devant son prie-Dieu sur les fleurettes du jardin

comme femme à la quenouille aux beaux jours

l'ange Gabriel lui adresse son angélique salutation

d'un profil très pur

Marie reçoit le message une main sur les écritures

l'autre ouverte pour l'accueil

sereine

la tranquillité du jardin

l'aide à respirer

ce doit être la fin de l'après-midi

car l'ombre de Gabriel s'allonge entre eux

(avec Heinrich Ignaz von Biber: les mystères du Rosaire)

http://youtu.be/JS8tnac9ad0

Lorenzo Lotto 1534 - Pinacoteca Civica de Recanati

"La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre"

le geste impérieux du Père

l'intrusion de l'archange décoiffé

j'allais dire l'effraction

projetant son ombre inquiétante dans une chambre bien rangée

au fait est-ce vraiment l'ombre de l'ange

n'est-ce pas plutôt celle du très-Haut

tandis qu'au sol le chat noir au poil hérissé

s'enfuit en poussant un miaulement diabolique

tout cela a bien de quoi pétrifier la Vierge

El Greco 1596-1600, Musée du Prado à Madrid

passage

le dialogue véhément de l'archange vert aux ailes déployées

et de la Vierge éclairée par la colombe de l'Esprit Saint

transperçant les nuages

entre eux montent les flammes d'un buisson ardent

et résonne la baroque musique des anges

nous voilà bien loin du silence de Fra Angelico

mais quelle divine promesse!

(à nouveau l'Ave Maris Stella des Vêpres de Monteverdi, autre version)

http://youtu.be/cim9oZd8N7Y

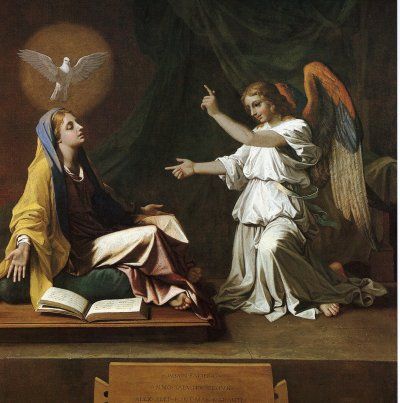

un peu plus tard Nicolas Poussin en 1657 peint à Rome cette merveilleuse Annonciation minimaliste - National Gallery à Londres

dedans

à nouveau le silence d'un temps suspendu

sous le vol immobile de la colombe

la Vierge offerte

pieds nus sur sa petite estrade

les bras ouverts comme son livre

les yeux fermés pour mieux recevoir

le message de l'ange aux index indicatifs

elle porte le vêtement jaune des femmes juives de l'époque à Rome

( avec Marc-Antoine Charpentier)

http://youtu.be/Hu_5p400SeQ

"Alors l'ange la quitta"

(à suivre pour d'autres variations de l'Annonciation en Corse)

00:57 Publié dans regards sur l'art, spiritualité | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : annonciation, ave maris stella, autun, simone martini, monteverdi, fra angelico, botticelli, lorenzo lotto, leonard de vinci, el greco, poussin | ![]() Facebook |

Facebook |

16/12/2011

Brève du Purgatoire: vergogna!

la mort programmée hier soir:

rien à voir avec les feux de Noël de la semaine prochaine ...

le vent violent

attisait la boulimie du feu

condamnant à mort les derniers arbres de ce pan de montagne, entre Occhiatana et Belgodère (comme ailleurs en Corse) :

honte à ceux qui mettent le feu ces temps-ci. Véritables assassinats, en vérité, puisqu'au travers de la mort de la végétation qui ancre le sol sur les montagnes, c'est la mort des générations d'enfants à venir sur ce sol que les pyromanes inconscients continuent de programmer. Rien à voir avec un écobuage traditionnel maîtrisé: si l'on veut préserver le patrimoine des générations futures il faut (réellement!) interdire pacage, chasse et surtout ... spéculation immobiliaire sur ces terrains incendiés sauvagement les jours de vent.

Une violence qui s'exerce contre un pays que l'on dit aimer.

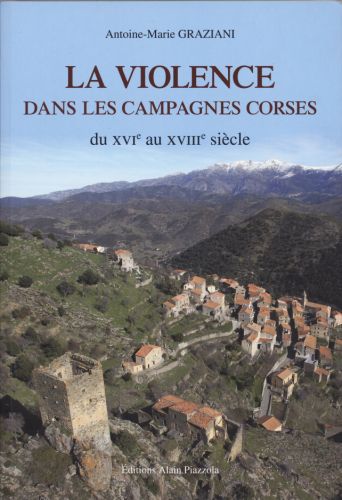

A propos de violence, je veux signaler ici l'un des ouvrages les plus intéressants publiés cette année par l'éditeur Alain Piazzola dans le paysage littéraire de la Corse, étude remarquable d'Antoine-Marie Grazziani :

Une période où les Corses vivent essentiellement dans et de leurs campagnes, contrairement à aujourd'hui:

"Nous privilégierons donc dans cette étude la pratique et l'étude des réalités politiques "hétérogènes et multiformes" du terrain au détriment de ce qui a le plus souvent été présenté comme clef de lecture et d'interprétation privilégiée, c'est à dire les normes et les institutions."

Pour tous ceux qui font profession d'aimer la Corse en la submergeant sous des clichés angéliques, autant revoir leur copie. La lucidité, me semble-t-il, me semble nécessaire pour nourrir un amour pérenne ...

11:56 Publié dans brèves du purgatoire, Livre, patrimoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : incendies en corse, occhiatana, belgodère, antoine marie grazziani, la violence en corse | ![]() Facebook |

Facebook |

05/12/2011

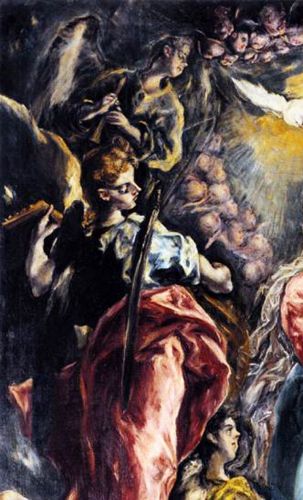

L'Immaculée Conception : un testament mystique d'El Greco

Regards

le chef-d'oeuvre mystique de l'Immaculée Conception

peint par le Greco pour le maître Autel de la Chapelle Oballe de San Vicente, à Tolède,

achevée en 1613 et aujourd'hui exposée au Musée Santa Cruz de Tolède

(avec Francisco Correa de Arauxo,

"Tres Glosas sobre Todo el mundo en General" ...)

http://youtu.be/uNcVfj2B4yY

Habituellement dénommée"Assomption", cette grande toile de 348 x 174,5 cm semble bien davantage représenter l'Immaculée Conception comme on le verra à certains détails qui s'apparentent aux "Arma Virginis", symboles des Litanies de la Vierge.

Quoi qu'il en soit, le Greco nous emporte dans le flux ardent de sa vision, où tout communique et crépite dans un mouvement sans début ni fin, le bas et le haut, l'obscur et le lumineux, l'éclatant et le livide, le visible et l'invisible, le proche et le lointain ... Corps distendus, happés par la vision, non pas broyés mais tourbillonnants dans l'extase comme derviches en prière ...

le grand ange dans sa longue diagonale jaune cru

nous entraîne en apesanteur

au-dessus d'une terre irréelle

de son aile puissante de rapace

zèbrant le ciel d'orage

pour recevoir la Vierge

la porter

dans sa descente sur terre

ou son assomption

qui peut le dire

mais un angelot commente

l'index levé

attention

grâce

pure

venue de l'infini

bien centrée

la Colombe de l'Esprit Saint a pénétré

de ses ailes immaculées

douces lames de Tolède

l'épaisseur du ciel

ourlée d'une couronne angélique

tournoyante

de la chair des roses

plane

dans les ascendances

inonde la Vierge d'une lumière spirituelle

rayonnante un peu froide

embrase de glace

la transparence du manteau

http://www.youtube.com/watch?v=XwTZJar17C8&feature=colike

la Vierge entourée d'anges musiciens

attentifs

celui-là le grand rouge au luth

et l'autre qui s'apprête à jouer

hautbois ou cialambella

et le gambiste grave

frottant doucement l'archet courbe

sur sa moitié vibrante

anges musiciens suspendus

à la pensée divine qui crée

sans début ni fin

un ciel nocturne de bourrasques

embrasé de fulgurences

le soleil pour l'éclat

et vêtir la femme de l'Apocalypse

le croissant de lune pour la chasteté

la mélancolie

la défaite des ténèbres

en bas à gauche

la terre

Tolède

reflet fantomatique sous la fuite des nuages

tandis qu'à droite

malgré le Serpent qui fuit

les symboles diaphanes des Litanies de la Vierge

dans "un jardin clos"

"hortus conclusus"

"ma soeur mon épouse est un jardin fermé

une source bien close

une fontaine scellée"

"miroir sans tâche"

"puits d'eaux vives"

au loin s'approche

un vaisseau

voiles gonflées

et sous les pieds nus de l'ange

seuls bien vivants

seuls bien terrestres

les roses et les lys

fleurissent entre les épines

exhalent

le lourd parfum de la pureté

http://www.youtube.com/watch?v=6wm6VwibV9g&feature=colike

23:08 Publié dans el Greco, regards sur l'art, spiritualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : el greco, immaculée conception, musée santa cruz de tolede, correa de arauxo, todo el mundoen general, tolède | ![]() Facebook |

Facebook |

03/12/2011

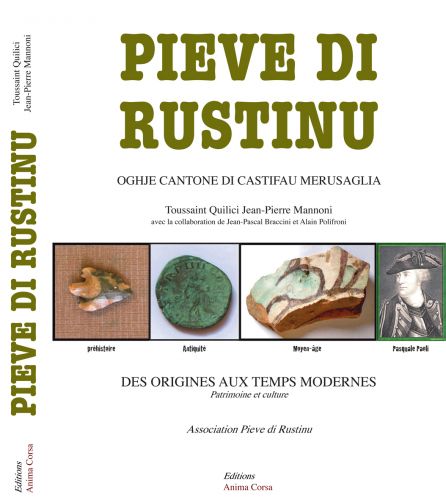

Découvrir la Pieve du Rustinu avec Toussaint Quilici

Lorsque les enfants du pays s'attellent à leur patrimoine

et partagent plus de quarante ans de passion éclairée et de découvertes:

Le samedi 17 décembre 2011, à partir de 16 h 30 à la salle des Fêtes de Valle di Rustinu (village)

présentation de l’ouvrage (746pages)

« A Pieve di Rustinu des origines aux temps modernes, patrimoine et culture »

de Toussaint Quilici et Jean-Pierre Mannoni (avec la collaboration d’Alain Polifroni et Jean - Pascal Braccini)

Toussaint Quilici en compagnie de son ami Jean-Pascal Braccini lors d'une toute récente découverte fortuite d'un nouveau site préhistorique de gravures rupestres ... à retrouver lors de la parution du livre : je peux témoigner que l'émotion était au rendez-vous !

Pour tous ceux qui, amoureux de leur territoire comme Toussaint Quilici et ses amis, arpentent leur sol et font des découvertes fortuites, et nul n'étant censé ignorer la loi, voici une notice précieuse à lire et à connaître sur toutes les questions que l'on peut se poser sur l'archéologie:

gravure anthropomorphe, cupules ...

à découvrir dans l'ouvrage de Toussaint Quilici et de ses amis.

Avis: ce livre sera aussi distribué à la Fnac.

(à suivre!)

09:18 Publié dans corse, découverte du patrimoine en Corse, les pierres qui signent, Livre, préhistoire corse, racines de pierre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : livre sur le la pieve du rustinu, toussaint quilici, législation sur l'archéologie, législation sur les découvertes fortuites en archéologie | ![]() Facebook |

Facebook |

01/12/2011

l'orgue de Corbara retrouve son éclat:1°/ restitution du décor du buffet/tribune/tambour

L'orgue de Corbara vient de retrouver sa voix et son esthétique du début XIX° siècle

1°/ la restitution du décor du buffet/tribune / tambour par l'atelier d' Ewa POLI

Classé Monument Historique par arrêté du 18 janvier 2007, l'orgue Agati-Tronci (1890) de la Collégiale A Nunziata de Corbara vient de faire l'objet d'un excellent relevage sous la direction de Michel COLIN, Technicien - Conseil agréé pour les Monuments Historiques.

Le relevage de la partie instrumentale de l'orgue a été confié à Alain FAYE et Alain SALS, la restauration du décor du buffet, de la tribune et du tambour à Ewa POLI.

Commençons par la partie la plus visible : la transformation saisissante de l'ensemble buffet/tribune/tambour:

Voici cet ensemble tel que nous avions l'habitude de le voir depuis des lustres, imposant par sa taille et son architecture, uniformisé sous ses repeints tardifs (fin XIX° siècle, lors de la reconstruction de l'orgue par la firme Agati Tronci) et lourdement vernissés.

Le voici aujourd'hui, restitué par l'atelier d'Ewa Poli après de longs mois d'un travail minutieux et plein d'embûches, récompensé par de belles découvertes ...

Il ne manque plus que les deux anges buccinateurs, miraculeusement retrouvés et en cours de restauration, qui retrouveront bientôt leur envol, au-dessus du buffet. Ils étaient en très fâcheuse posture et leur restauration a tenu de la chirurgie réparatrice des plus pointues ...

... des anges "à la Saladini", comme ceux de Costa ou de Speloncato:

ici, à Costa:

là aussi, feu l'ami Pierre Sibieude avait dû mettre tout son talent pour consolider et rendre à leur état initial les anges existants, ravagés par les prédateurs xylophages ...

le travail en cours , dégagement centimètre par centimètre ...

Un travail extrêmement délicat pour retrouver la grande qualité de ce décor en chiquetage ou mouchetage, des faux marbres, pour restituer l'argenture ... Cet ensemble nous rappelle irrésistiblement le petit orgue de Costa, ici sous la voûte peinte par Francescu Giavarini autour de 1820:

Le type de décor en chiquetage ou mouchetage n'apparaît en Corse que sur les buffets de Corbara, de Costa et sur les panneaux entourant le clavier du précieux petit orgue (Marracci 1780) de La Porta.

"Dans les deux cas, divers indices plaident pour évoquer l'hypothèse vraisemblable d'instruments antérieurs à leur présentation actuelle. A Costa, la rambarde, réemploi manifeste, signale un transfert après les temps révolutionnaires. A Corbara, il pourrait s'agir d'un transfert interne. Il paraîtrait en effet tout-à-fait curieux qu'une collégiale aussi bien dotée, regorgeant d'orfèvrerie, de somptueux vêtements liturgiques, et déployant une telle magnificence dans l'emploi du marbre, n'ait pas disposé d'un orgue dès le XVIII° siècle"

( Michel Foussard, alors technicien conseil agréé pour les orgues historiques, complément d'étude pour le relevage de l'orgue de Corbara, 2008)

Une même date, 1819, la seule retrouvée dans les deux cas, apparait à Costa comme à Corbara

A Costa, c'est la signature de l'artiste décorateur qui signale ostensiblement son oeuvre au-dessus du clavier: BERNARDO ZIGLIARA CYRNENSI AB ALGAJOLA INAURATORE ANNO DOMINI. 1819. 9 APRILIS

A Corbara, la date sur le volet (gauche) peint représentant sainte Cécile - sous les traits, dit la légende, de Davia, sultane du Maroc ...

et la signature de Francescu Giavarini sur le volet (droit) du Roi David

"F. Giavarini dipinse"

Enfin,

" Nous relevons la même parenté d'architecture sur les buffets de Costa et de Corbara, où le fronton s'avère toutefois plus lourd, bien qu'identique dans sa ligne, à celui de Costa. Nous retrouvons ce dessin dans un grand nombre de buffets réalisés par Anton Giuseppe Saladini (1763 - 1841). Il se pourrait que le buffet de Costa, d'un raffinement de dessin et d'exécution bien supérieur, témoigne d'une main accomplie du XVIII° siècle, et provienne, tout le suggère, d'un transfert après les saisies révolutionnaires. Son décor peint aurait alors été entièrement repris par Zigliara, assez probablement sur un existant dégradé.

Le décor d'attique, en revanche, avec ses volutes, son soleil, ses angelots, porte à l'évidence la marque d'Anton-Giuseppe Saladini, tants le thème, et l'exécution, se retrouvent dans maints de ses instruments postérieurs. Rajouté sans doute à Costa lors de l'installation de l'instrument dont nous ne connaissons pas la localisation première, il pourrait de même couronner à Corbara un orgue plus ancien. (...)

(...) tout le détail des motifs sculptés, soleils, rinceaux, têtes d'angelots ou d'hommes, fleurs, volutes ... sur les buffets, coques, et tambours de Costa et de Corbara portent la forte marque d'Anton-Giuseppe, telle qu'on la reconnaît contamment dans ses oeuvres. Leur décor peint, vert et or, s'y retrouve tout de même invariablement reproduit. (...)

(Michel Foussard, idem)

L'hypothèse de Michel Foussard s'est trouvée confortée par la découverte, lors de la restauration par Ewa Poli, d'une signature au crayon d'Anton Giuseppe Saladini,

difficilement lisible, mais l'on distingue clairement:

" ANTONIO JOSEPH SALADINI SPELONCATO HOC OPUS FECIT(?)

Rappelons qu'Anton Giuseppe Saladini, originaire de Speloncato, fut un artisan ébéniste de grand renom à son époque - à cheval sur le XVIII° et le XIX° siècles - , doué d'un savoir-faire diabolique, disait-on : on parlait de lui jusqu'à Bastia en disant "ce diable d'homme"! Notons au passage qu'il faisait aussi partie de la confrérie de Costa , en même temps que de celle de Speloncato, ce qui conforte la conviction qu'il travailla également sur l'ensemble tribune et buffet de l'orgue de Costa.

Un grand coup de chapeau à Ewa Poli et son équipe pour cette magnifique restitution parsemée d'embûches et d'heureuses découvertes ...

(à suivre pour le relevage par Alain Faye et Alain Sals de la partie phonique de l'orgue de Corbara )

09:36 Publié dans corse, orgues historiques de Corse, restauration du patrimoine | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : orgue de corbara, anton giuseppe saladini, restauration de l'orgue de corbara, zigliara, giavarini, ewa poli | ![]() Facebook |

Facebook |