02/01/2012

l'énigme des stèles ésotériques de Casalta, pieve d'Ampugnani

L'univers symbolique des stèles de "Truchinacce"

entre Casalta et Silvarecciu,

dans cet espace perdu quelque part au milieu de la chênaie dans la montagne: un lieu puissant, visité mercredi 28 décembre 2011 ...

Je reprends brièvement cette première note sur le sujet de la fin décembre 2011, car, entre temps, nous avons eu quelques informations complémentaires sur ce sujet: il est clair que ce lieu pose quantité d'énigmes toutes aussi passionnantes les unes que les autres.

La première information, et de taille! est que ce site comportait beaucoup plus de stèles qu'aujourd'hui, une vingtaine selon la mémoire orale. Ce qui signifie que ce lieu a été pillé par des gens qui ont jugé ces stèles dignes d'être volées (pour en faire quoi ???) . La deuxième information nous signale qu'il existe ... et qu'il a existé ailleurs dans cette même région d'autres stèles gravées, elles aussi menacées de disparition. Le fait que ce site a comporté un aussi grand nombre de pierres levées nous inciterait à interroger les amis préhistoriens sur l'éventualité d'une occupation très ancienne. Enfin la densité des signes et des symboles sculptés ici (gravés probablement au 19° siècle: les visiteurs éclairés d'il y a une vingtaine d'années confirment avoir lu sur ces stèles disparues des dates de ce siècle) , entre signes religieux (calices, ostensoirs, croix...) et symboles ésotériques (pentacles, compas ...) nous pousse également à solliciter l'avis éclairé des uns et des autres de quelque famille qu'il soient ... Notre sculpteur appartenait-il à une loge maçonnique ou une société secrète du style des Carbonari, présents en Corse et dans l'Ampugnani en particulier?

ce "cimetière" ancien - du moins nous semble-t-il - ( il est dit, toujours dans la tradition orale, qu'ici étaient enterrés des ecclésiastiques liés à la piévanie de l'Ampugnani de l'ancien évêché d'Accia: l'église piévane, Santa Maria, se trouve plus bas dans la plaine au nord, sur le territoire de Casalta).

l'église santa Maria de Casalta, piévanie de l'Ampugnani.

J'y consacrerai prochainement une note. Faut-il rappeler ici que le petit diocèse d'Accia, avec sa minuscule cathédrale plantée au sommet du San Pedrone, comportait seulement deux pieve: l'Ampugnani et le Rustinu, et que dans ces deux pieve l'on trouve des pierres gravées, et des manifestations "magico-religieuses" pré-chrétiennes fort dérangeantes pour l'Eglise, et qu'elle cherchera toujours à rechristianiser ...

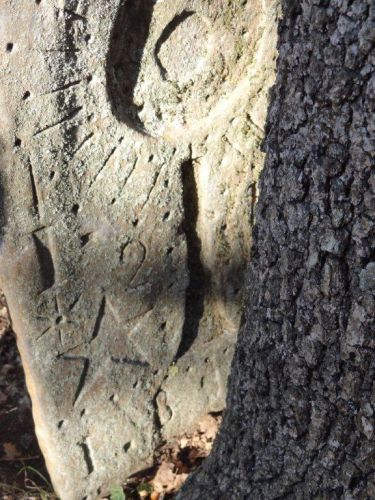

un "cimetière, donc, où veillent trois stèles énigmatiques comme sentinelles

ce mercredi dernier, en la bonne compagnie des amis Toussaint Quilici et Jean-Pierre Mannoni, les infatigables arpenteurs/défenseurs de leur région, auteurs du livre " Pieve di Rustinu" (Editions Anima Corsa), nous découvrons ce monde étrange: trois pierres dressées tels de petits menhirs, gravées recto-verso de signes et d'inscriptions qui nous laissent perplexes,

difficilement datables : ici, est-ce vraiment une date, 1853 ? Ou bien une référence à Isaïe ?

messages symboliques : au sommet, une forme solaire irradiante d'où s'écoule une profonde rigole, surmonte une sorte de coeur,

un coeur qui m'évoque fortement le coeur qui orne les cetere,

comme ici la cetera de Salvadore Saladini

à moins qu'il ne s'agisse d'une feuille de peuplier, auquel cas la symbolique est doublement funéraire, le peuplier noir signant les enfers et la douleur, le peuplier blanc, "consacré à Héraclès qui l'avait découvert près du fleuve Achéron lorsqu'il était descendu aux enfers" (Encyclopédie des symboles) annonçant la régénérescence et le salut ...

Puis, sous une inscription, vient un pentacle: une étoile à cinq branches riche de significations symboliques ... pour Pythagore, harmonie du corps et de l'âme, pour les gnostiques, figure centrale du "Néant suressentiel", pour les amulettes "ABRAXAS", protection magique, pour les chrétiens, témoignage des cinq plaies du Christ ... pentacle présent dans les tombes égyptiennes comme sur les céramiques étrusques, signe des cinq éléments pour les alchimistes comme pour les gnostiques manichéens (la lumière, l'air, le vent, le feu, l'eau), cher à la Franc-Maçonnerie ... enfin, une figure - telle un talisman - bien propre à chasser Satan et ses démons ...

et sous les nombres, un A campé sur ses jambes comme le compas du Grand Architecte? bref, notre sculpteur inconnu a des messages codés à faire passer ... et de bons outils pour travailler, creuser, percer (... ces nombreux "trous" qui ponctuent le discours)

autre stèle: "ostensoir", "calice" ...

pentacle, nombres, chandelier (?) ...

le chêne a poussé entre temps.

grande croix, cercles ...

INRI: l'acronyme de Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum

(Jésus le Nazaréen Roi des Juifs: version habituelle)

notre homme illuminé est un lettré, un initié?

... d'autres choix:

Igne Natura Renovatur Integra

( la Nature Intègre est Régénérée par le Feu )

Ineffabile Nomen Rerum Initium

(le Nom ineffable est le commencement de toutes choses)

Intra Nobis Regnum Ieovah

(au dedans de nous le règne de Jehovah)

Iesus Nazareth Raphael Iudas

etc ...

coeur, croissant de lune inversé, croix, soleil rayonnant ...

écriture ... pour le plaisir du geste ?

ou message crypté pour les initiés?

" J'enfouis ce témoignage,

Je scelle cette révélation

au coeur de mes disciples"

(Isaïe 8 - 16)

Ici, l'inscription IHS (Iesus Hominum Salvator)

et PAX VOBIS (du moins me semble-t-il: ou nobis ?)

grande croix et sommet de la stèle percé de part en part

Selon certains informateurs, le soleil passant à travers ce trou viendrait désigner le site de Santa Maria de Casalta (il faudrait vérifier ...)

et sous cette croix, le mystère du triangle inversé contenant à nouveau un pentacle: image féminine? triangle alchimique ? Quelle inspiration secrète a guidé le ciseau initié de ce sculpteur original (quelle date? probablement XIX° siècle - les arbres ont poussé depuis ces inscriptions, semble-t-il) pour célébrer la mémoire des siens ? ou bien pour les protéger ? ...

et quelle origine pour ces stèles dressées comme stantare ?

Toujours est-il que nous sommes ici dans un univers symbolique qui nous interroge: dans toute la région l'on retrouve des gravures rupestres remontant à la préhistoire, signes dont on recherche encore le sens (cf "la Pieve di Rustinu" citée plus haut). Notre mystérieux sculpteur s'inscrit en tous cas dans cette nécessité de laisser une trace durable et visible par tous, sinon lisible. Stèles.

Cette stèle, en particulier, évoquerait bien une figure anthropomorphe: le coeur représentant alors en fait un visage. Ces stèles auraient-elles, dans un passé très ancien, été déjà primitivement gravées, et notre ou nos sculpteurs plus récents n'auraient-ils pas réutilisé l'existant ?

"Religion lumineuse

L'Empereur, -- père de toutes les croyances, et estimant en chacune d'entre elles la Raison qui est une, -- veut que ceci, prêt à s'effacer par négligence, soit reporté sur une table neuve et marqué du sceau de son règne :

L'Être admirable, n'est-ce pas l'Unité-Trine, le Seigneur sans origine, Oloho ? Il a divisé en croix les parties du monde ; décomposé l'air primordial ; suscité le Ciel et la terre ; lancé le soleil et la lune ; créé le premier homme dans une parfaite harmonie.

Mais Sa-Than répandit le mensonge, proclama l'égalité des grandeurs et mit la créature dans le lieu de l'Éternel. L'homme perdit la voie et ne put la retrouver.

Viennent ensuite des promesses : une incarnation ; un supplice ; une mort ; une résurrection. Or cela n'est pas bon à faire trop savoir aux hommes.

Que nul n'ose donc ajouter de commentaires ici. Que nul ne cherche un enseignement ici. Afin que sans fruits ni disciples la Croyance Lumineuse meure en paix, obscurément."

(Victor Segalen: Stèles, Face au Midi)

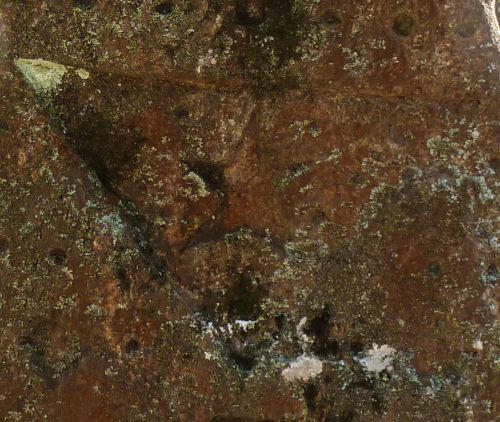

et, un peu plus loin du côté de Silvarecciu, ce rocher gravé par le même (dirait-on) et mangé par le lichen ...

Merci à Colette pour ses photos et aux amis Quilici et Mannoni pour cette troublante rencontre lors de cette riche journée!

En attendant, bonne préparation de réveillon!

(à suivre pour cette enquête à mener et pour l'église piévane Santa Maria de Casalta et les gravures rupestres de Petricaghju, sous Castellu di Rustinu ... qui firent l'objet de cette journée ).

12:15 Publié dans corse, les pierres qui signent, les stèles de Trucchinacce, racines de pierre, spiritualité | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : inri, symbolique du pentacle, abraxas, franc-maçonnerie en corse, carbonari, gnostiques, le triangle, le compas, le chandelier, pianu, casalta, silvarecciu, pierres gravées, campiestru, victor segalen | ![]() Facebook |

Facebook |

31/12/2011

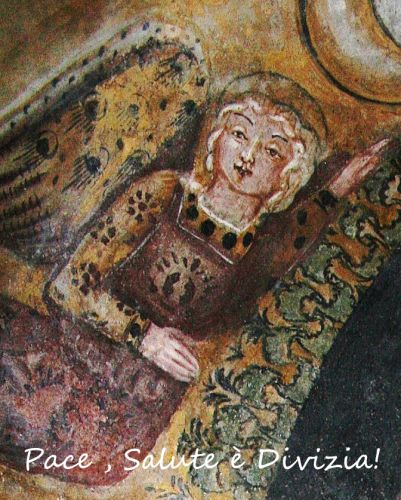

Pace, Salute è Divizia!

(Bonne année dans "toutes" (du moins dans quelques ) les langues trouvé sur le site de freelang... mon cher Hervé, on a eu la même idée!)

AFRIKAANS - gelukkige nuwejaar / voorspoedige nuwejaar

AKPOSSO - ilufio ètussé

ALBANAIS - Gëzuar vitin e ri

ALLEMAND - ein gutes neues Jahr / prost Neujahr

ALSACIEN - e glëckliches nëies / güets nëies johr

ANGLAIS - happy new year

ARABE - عام سعيد (aam saiid) / sana saiida

ARMÉNIEN - shnorhavor nor tari

ATIKAMEKW - amokitanone

AZERI - yeni iliniz mubarek

BAMBARA - aw ni san'kura / bonne année

BAS-SAXON - gelükkig nyjaar

BASAA - mbuéé

BASQUE - urte berri on

BENGALI - subho nababarsho

BERBÈRE - asgwas amegas

BETI - mbembe mbu

BIÉLORUSSE - З новым годам (Z novym hodam)

BIRMAN - hnit thit ku mingalar pa

BOBO - bonne année

BOSNIAQUE - sretna nova godina

BRETON- bloavezh mat / bloavez mad

BULGARE - честита нова година (chestita nova godina)

CANTONAIS - sun lin fi lok / kung hé fat tsoi

CATALAN - bon any nou

CHINOIS - xin nian kuai le / xin nian hao

CINGALAIS (SINHALA) - ශුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා (shubha aluth awuruddak weiwa)

CORÉEN - 새해 복 많이 받으세요 (seh heh bok mani bat uh seyo)

CORSE - pace e salute

CRÉOLE ANTILLAIS - bon lanné

CRÉOLE GUADELOUPÉEN - bonne année

CRÉOLE GUYANAIS - bon nannen / bon lannen

CRÉOLE HAITIEN - bònn ané

CRÉOLE MARTINIQUAIS - bon lanné / bonanné

CRÉOLE MAURICIEN - banané

CRÉOLE RÉUNIONNAIS- bone-érèz ané

CRÉOLE SEYCHELLOIS - mon swet zot la bonn anen

CROATE - sretna nova godina

DANOIS - godt nytår

DARI - sale naw tabrik

DOUALA - mbu mwa bwam

ESPAGNOL - feliz año nuevo

ESPÉRANTO - feliĉan novan jaron

ESTONIEN - head uut aastat

EWE - eƒé bé dzogbenyui nami

EWONDO - mbembe mbu

FÉROÏEN - gott nýggjár

FINNOIS - onnellista uutta vuotta

FLAMAND - gelukkig nieuwjaar

FRANÇAIS - bonne année

FRANCIQUE LORRAIN - Proscht nei Johr / Beschte Wìnsch fer's neije Johr

FRISON - lokkich neijier

FRIOULAN - bon an

GAÉLIQUE D'ÉCOSSE - bliadhna mhath ur

GAÉLIQUE D'IRLANDE - ath bhliain faoi mhaise

GALICIEN - feliz aninovo

GALLO - Bónn anaèy

GALLOIS - blwyddyn newydd dda

GÉORGIEN - გილოცავთ ახალ წელს (gilocavt akhal tsels)

GREC - kali chronia / kali xronia

eutichismenos o kainourgios chronos (nous vous souhaitons une bonne année)

GUJARATI - sal mubarak / nootan varshabhinandan

GUARANÍ - rogüerohory año nuévo-re

HAOUSSA - barka da sabuwar shekara

HAWAIIEN- hauoli makahiki hou

HÉBREU - שנה טובה (shana tova)

HÉRÉRO - ombura ombe ombua

HINDI - nav varsh ki subhkamna

HMONG - nyob zoo xyoo tshiab

HONGROIS - boldog új évet

INDONÉSIEN - selamat tahun baru

ISLANDAIS - gleðilegt nýtt ár

ITALIEN - felice anno nuovo, buon anno

JAVANAIS - sugeng warsa enggal

JAPONAIS - akemashite omedetô

KABYLE - asseggas ameggaz

KANNADA - hosa varshada shubhaashayagalu

KASHMIRI - nav reh mubarakh

KAZAKH - zhana zhiliniz kutti bolsin

KHMER - sur sdei chhnam thmei

KIEMBU- ngethi cya mwaka mweru

KINYARWANDA - umwaka mwiza

KIRUNDI _ umwaka mwiza

KURDE - sala we ya nû pîroz be

LANGUEDOCIEN (OCCITAN) - bona annada

LAO - sabai di pi mai

LATIN - felix sit annus novus

LETTON - laimīgu Jauno gadu

LIGURE - bón ànno nêuvo

LINGALA - bonana / mbula ya sika elamu na tonbeli yo

LITUANIEN - laimingų Naujųjų Metų

LUXEMBOURGEOIS - e gudd neit Joër

MACÉDONIEN - Среќна Нова Година (srekna nova godina)

MALAIS - selamat tahun baru

MALAYALAM - nava varsha ashamshagal

MALGACHE - arahaba tratry ny taona

MALTAIS - is-sena t-tajba

MANGARÉVIEN - kia porotu te ano ou

MAORI - kia hari te tau hou

MARATHI - navin varshaachya hardik shubbheccha

MARQUISIEN - kaoha nui tenei ehua hou

MOHAWK - ose:rase

MONGOL - Шинэ жилийн баярын мэнд хvргэе (shine jiliin bayariin mend hurgeye)

MORÉ - wênd na kô-d yuum-songo

NDEBELE - umyaka omucha omuhle

NÉERLANDAIS - gelukkig nieuwjaar

NGOMBALE - ngeu' shwi pong mbeo paghe

NORVÉGIEN - godt nyttår

OCCITAN - bona annada

ORIYA - subha nababarsa / naba barsara hardika abhinandan

OURDOU - naya saal mubarik

OUZBEK - yangi yilingiz qutlug' bo'lsin

PACHTO - nawe kaalmo mobarak sha

PAPIAMENTO - felis anja nobo

PERSAN - سال نو مبارک (sâle no mobârak)

POLONAIS - szczęśliwego nowego roku

PORTUGAIS - feliz ano novo

PROVENÇAL - bòna annada / bono annado (provençal rhodanien)

PUNJABI - ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ (nave saal deeyan vadhaiyaan)

ROMANCHE - bun di bun onn

ROMANI - baxtalo nevo bersh

ROUMAIN - un an nou fericit / la mulţi ani

RUSSE - С Новым Годом (S novim godom)

SAMOAN - ia manuia le tausaga fou

SANGO - nzoni fini ngou

SARDE - bonu annu nou

SERBE - srećna nova godina / Срећна нова година

SHIMAORÉ - mwaha mwema

SHONA - goredzva rakanaka

SINDHI - nain saal joon wadhayoon

SLOVAQUE - šťastný nový rok

SLOVÈNE - srečno novo leto

SOBOTA - dobir leto

SOMALI - sanad wanagsan

SRANAN - wan bun nyun yari

SUÉDOIS - gott nytt år

SUISSE-ALLEMAND - es guets Nöis

SWAHILI - mwaka mzuri / heri ya mwaka mpya

TAGALOG - manigong bagong taon

TAHITIEN - ia orana i te matahiti api

TAMAZIGHT - assugas amegaz

TAMOUL - iniya puthandu nalVazhthukkal

TATAR - yaña yıl belän

TCHÈQUE - šťastný nový rok

TELUGU - నూతన సంవత్శర శుభాకాంక్షలు (nuthana samvathsara subhakankshalu)

THAI- สวัสดีปีใหม่ (sawatdii pimaï)

TIBÉTAIN - tashi delek / losar tashi delek

TIGRÉ - sanat farah wa khare

TSHILUBA - tshidimu tshilenga

TSWANA - itumelele ngwaga o mosha

TULU - posa varshada shubashaya

TURC - yeni yılınız kutlu olsun

TWENTS - gluk in'n tuk

UDMURT - Vyľ Aren

UKRAINIEN - Щасливого Нового Року / З Новим роком (Z novym rokom)

URDU - naya sar Mubarak

VIETNAMIEN - Chúc Mừng Nǎm Mới / Cung Chúc Tân Niên / Cung Chúc Tân Xuân

WALLON - ene boune anéye, ene boune sintéye

WALLON (orthographe à betchfessîs) - bone annéye / bone annéye èt bone santéye

WOLOF - dewenati

XHOSA - nyak'omtsha

YIDDISH- a gut yohr

ZOULOU - unyaka omusha omuhle

19:41 Publié dans corse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : voeux, san quilicu, cambia | ![]() Facebook |

Facebook |

28/12/2011

Auguri!

la belle crêche de Corbara

avec la douce Marie

( " Eloge d'une vierge occidentale

La raison ne s'offense pas : certainement une vierge occidentale a conçu, voici deux mille années, puisque deux mille ans avant elle, Kiang-yuan, fille sans défaut, devint mère parmi nous : ayant marché sur l'empreinte du Souverain Roi du Ciel.

Et enfanta aussi légèrement que la brebis son agneau, sans rupture ni grands efforts. Même le nouveau-né se trouva recueilli par un oiseau qui d'une aile faisait sa couche et de l'autre l'éventait.

Ceci est croyable. Le philosophe dit : Tout être extraordinaire naît d'une sorte extraordinaire : la Licorne autrement que chien et boue ; le Dragon non pas comme lézard. — M'étonnerai-je si la naissance des hommes extraordinaires n'est pas celle des autres hommes ?

La raison ne s'offense pas. Certainement une vierge occidentale a conçu."

(Victor Segalen: Stèles)

"entre le boeuf et l'âne gris,

dort, dort,

dort le petit fils"

06:18 Publié dans corse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : auguri, voeux, pace e salute, victor segalen | ![]() Facebook |

Facebook |

24/12/2011

Ce soir, Noël en partage

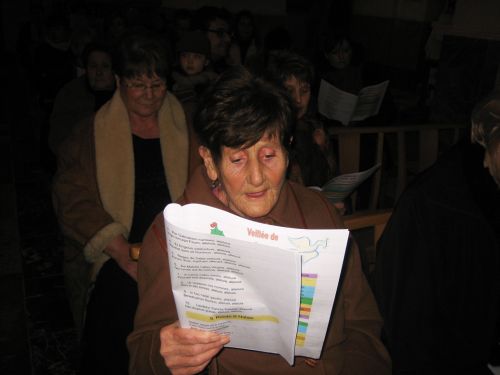

Ce soir, à Speluncatu, comme à Pioggiula et tant d'autres villages de Corse,

la veillée de Noël pour le partage de cette fête de la paix entre toutes générations ...

les enfants ...

les anciens ...

(Marie Quilici chante "Tu scendi dalle Stelle")

... les confrères chantent a Nanna ...

Selon les villages, la messe suivra ou non la veillée: quoi qu'il en soit la nuit sera belle et bonne!

A Speluncatu notre amie italienne Maria Cecilia Farina, accompagnera exceptionnellement la messe à l'orgue ce soir: veillée à 19H30 suivie de la messe à 20H 30 ...

puis viendra le moment de se réchauffer autour du Focu di Natale...

Espérons que ce feu restera ce qu'il doit être, un rite humble mais sacré du partage de la lumière et de la chaleur - et non une mortelle compétition: dans certains villages, on n'hésite plus à couper de grands arbres vigoureux pour l'esbrouffe d'un soir - ce que jamais, je pense, autrefois en Corse l'on n'aurait permis car l'on connaissait trop bien la valeur de la vie.

Chacun apportait sa modeste contribution à ce feu collectif en donnant sa plus belle bûche, "u rochju di u Bambinu " - ayant la conscience ainsi de participer au bon renouvellement de la lumière et de la communauté, et à la bonne entente entre les morts et les vivants en cette période de solstice: je vous renvoie sur ce sujet , entre autres, aux belles pages consacrées par Tempi fà, Fêtes religieuses, rites et croyances populaires de Corse (éditions Albiana). A Pioggiula ... les étincelles du Focu di Natale dûment interprétées permettaient de prédire l'avenir des récoltes et la bonne santé des bêtes. Enfin, l'on utilisait les brandons allumés du feu de Noël pour rallumer l'âtre familial: autant de rites qui nous éloignent du mercantilisme des super-marchés et de la sur-consommation des familles d'aujourd'hui ...

Bon Natale!

(avec cette nanna, profane, à défaut d'un bon enregistrement villageois qui reste à faire des nombreuses variantes des chants de Noël dans nos villages)

http://youtu.be/T8SwIVkVJO4

09:52 Publié dans corse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : natale, fêtes de noël, feu de noël, tempi fà | ![]() Facebook |

Facebook |

23/12/2011

Bon Natale!

BON NATALE, PACE E SALUTE !

(avec J.S. Bach, Oratorio de Noël)

le Noël mystique de Sandro Botticelli (1500) - National Gallery, Londres

comme les anges, rameaux d'olivier à la main pour la paix, embrassons-nous:

je crois que même les diablotins ratatinés n'y peuvent plus rien!

et ... pour le partage de Noël...

pour ceux qui ne le connaitraient pas,

l'adresse de ce site fantastique d'où sont extraites ces photos:

http://www.wga.hu/index1.html

09:47 Publié dans regards sur l'art, spiritualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : noël, botticelli, oratorio de noël, bach, bereite dich zion | ![]() Facebook |

Facebook |