18/09/2009

Journées du Patrimoine 2009: demain matin à la mémoire de Gaspard Domini

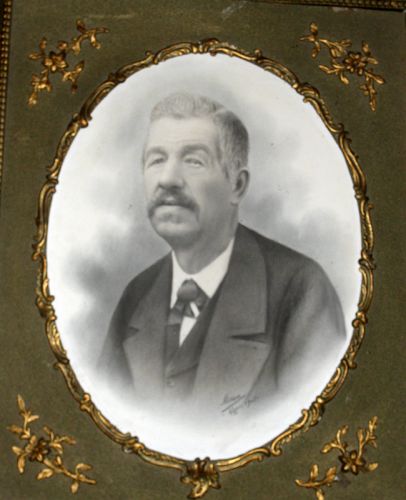

Hier j'ai eu le grand bonheur de "rencontrer" chez lui, à FELICETO, un artisan "organaro" dont j'ai souvent le plaisir de jouer le dernier orgue, celui de CATTERI (autour de 1902), et dont je connais également les orgues de BARRETALI (1867) et de CAGNANO (1886). Il a également construit l'orgue de l'église du Sacré Coeur de Bastia (1870), aujourd'hui installé au couvent d'Erbalunga et transformé par J. Jenet en 1969.

Il se marie en 1864 avec Marianne Marie Felicité Simonetti, alors une toute jeune fille de 16 ans: un vrai coup de foudre mutuel, semble-t-il, malgré la différence d'âge. et s'installera à Feliceto: les époux auront huit enfants, six filles et deux garçons, dont un, hélas, mourra à la guerre de 1914. Seule une fille aura une descendance... J'ai pu rencontrer ses deux petites filles et son arrière petite fille.

19:18 Publié dans orgues historiques de Corse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : feliceto, corse, facteur d'orgue, patrimoine des orgues | ![]() Facebook |

Facebook |

16/09/2009

les Journées du Patrimoine, cuvée 2009

RECTIFICATIF

PROGRAMME DES JOURNEES EUROPEENNES du PATRIMOINE 2009.

« UN PATRIMOINE ACCESSIBLE A TOUS »

Programme établi avec la collaboration de l'Association Saladini de Speloncato et des Municipalités de Costa, Feliceto et de Speloncato.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2009.

Le matin à FELICETO

11 h à l'église San Nicolao, PRESENTATION DE L'ORGUE HISTORIQUE SALADINI (1839) présentation de l'orgue Saladini (1839) classé Monument Historique et de la famille des SALADINI père et fils ( ébéniste et facteur d'orgue à Speloncato) et de la figure attachante de Gaspard DOMINI ( facteur d'orgue à Feliceto ) : deux ateliers locaux de facteurs d'orgue, par Elizabeth Pardon

L'après-midi à SPELONCATO

15 heures à la Collégiale Santa Maria Assunta : EVOCATION des FIGURES BALANINES CREATRICES de NOTRE PATRIMOINE par Elizabeth Pardon: où il sera aussi question de transmission des savoirs-faire et des chemins de transhumance...

16 heures: COMMEMORATION des 500 ANS de l'Eglise Saint-Michel devenue la Collégiale Santa Maria Assunta .

EXPOSES et PROJECTIONS

par François Mariani et Edouard Flach-Malaspina

17 heures à la Salle Municipale (1er étage à la Mairie): : CONFERENCE de Jean-Dominique Poli sur

Les relations amicales et conflictuelles de Napoléon Bonaparte et de Pascal Paoli.

18 heures: CONFERENCE de Jean-Pierre Poli

Le calvais Laurent Guibega parrain de Napoléon.

Le soir à COSTA

21 heures: CONCERT d'ORGUE à l'église San Salvatore de Costa avec Francis WENDENBAUM.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2009

Le matin à SPELONCATO

11 heures: Inauguration du Lavoir communal de 1924, mis en

sécurité et réhabilité en 2009.

11 heures 3O: Vin d'Honneur offert par la Municipalité

et l'Association Saladini de Speloncato.

Salle Municipale 1er Etage de la Mairie.

L'après-midi à FELICETO

14 heures 30 : PRESENTATION de l'église San Nicolao avec le concours des amis du patrimoine de Feliceto et de l'Association Saladini .

Enfin à SPELONCATO

à 18 heures : CONCERT sur l'orgue historique CRUDELI (1810) avec Francis Wendenbaum et Elizabeth Pardon.

RENSEIGNEMENTS: 06 09 09 89 38 et 06 17 94 70 72

09:51 Publié dans patrimoine | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : journées du patrimoine 2009, orgues historiques, patrimoine populaire, patrimoine rural, peintres et stucateurs de corse, transmission du patrimoine | ![]() Facebook |

Facebook |

13/09/2009

Feliceto: les Journées du Patrimoine

23:02 Publié dans patrimoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journées du patrimoine, feliceto, orgues historiques, patrimoine rural | ![]() Facebook |

Facebook |

08/09/2009

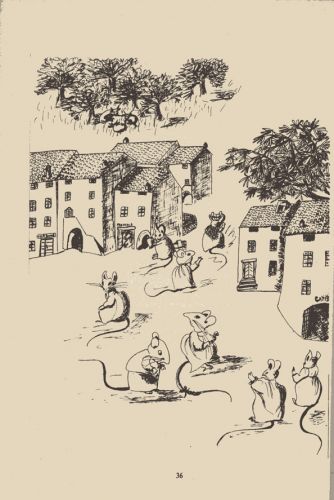

u stringagliulu di sigolu, de Lisandrina Grimaldi (suite)

A TUPARELLA BATTISTINA

Battistina Tagliarina, figliola d'un artisgianu paghjulaghjolu calzanincu era vana cum'è una zucca è predaghja cum'è a lisciva. E bocchi final Un c'era barba ch'ell'andessi cù e surelluccie à a scola in'è a maestra Pillì cù i so scurzali negri rillivati d'un filet tu rossu o turchinu. Innò! Ella s'appumpava di linu biancu. Un li piacia chè casgiu vechju picurinu o casgiu frescu caprunu. Ci vulia u criccu pè falli ruzzicà qualchi granellu di risu, stantatu cun tantu amore da cumpare Tagliarinu, st'omu di valore, rinumatu ind'è u circundariu.

A so paghjulaghjola era installata ind'è u Tofulu, in faccia à u casale Villanova, in cima di a piazza di a Torra. Sopra à a porta, inzuccata ind'è a petra si lighjia: «Ind'è u Tofulu, paghjole à chì ne vole, stagnarò è ranime, cochje è cuchjarine». A furastera, bramosa di rinnuvillà a so battaria di cucina, ghjunta à l'Annun-ziata, lasciava u ponte di u Saltu à manu diritta è pian pianellu cullava à fassi a so spesa.

A' dui passi, cumpare Bartoldu, artisgianu carbu-naghjolu, più forte chè u pevaru mattu, avia azzin-gatu sottu à u so purtillone à dece vetri un rillogiu di farru battutu, più grande chè quellu di u campanile è issu scrittoghju :

« Pè fà coce a paghjola

Noi vindemu carbone

Ind'è a nostra tupaghjola

O sottu a figa Narbone

L'or a a demu di rigalu

Un ci hè bisognu di ghjallu ».

Cumare Rillogia apria e so porta à tempu à ghjornu è chjamava e tope calzaninche ch'andavanu à empie e so sechje à la funtana di Sant'Antone, locu binadettu da i Dii; induve a vita si passava à chjachjarà, à fragassi pè a tacca o cantà à la ciotta di u sole. A ramina, ammanita da ziu Tagliarinu, sempre pronta à rinfriscà l'ansciaghjolu, guarnia u sichjaghju.

A' u sonu di a viola di cumpare Santu, i topi ballavanu masurche é scurtichje. Ma ghjuntu miziornu, cacciavanu e so meridiane di u stacchinu pè uchjighjà l'ora ghjusta. Mossiu Albertini, dettu «Spaissellu» perché l'avia fattu una grande carriera ind'è l'armata africana, ellu vindia i zuccarami, ghjustu in faccia à u scarparu ziu Bacinu.

U sabatu, zia Tagliarina carcava u so sumere Muvrone di stuvigliami è partia à fà u giru di u cantone, accumpagnata da i so masci. Quandu u tempu si pristava, turcianu à rochju versu Cassanu fin'à Belgudé cu tanti traculini è travindaroli. Strada facendu, pochi i scontri: a prima zia Bacina chì vendia scarpi, poi zia Martinò, ligera cum'è zilevra, lesta cum'è u telefragu ch'era incaricata d'andà à apre e porte di a cappella di Santa Restituta dopu avè sunatu l'Ave Maria in paese. Ghjunta à a piopa, salutava ziu Scopa riccu marcante di spazzule. Un si dispiazzava mai senza a so furtuna allibrata ind'una fronda di ghjineparu é piatta sottu à catacula di Muvrella a so sumirella grisgia. Di landi à e Petrine, scuntrava à Ambrosgiu u ziliacciu nantu à u so cabriulè, carcu insumatu di belle robe chì partia in Calvi. Sculà, a so serva, acciucciata, ripusava e so osse tronche ind'è a seta.

Una mane, Ambrosgiu si tampillava à mezu stradò.

«E’ chì v'accade o Ambrò?

- Un vi pare o zia Tagliarì, sta donna vistuta à te

Falcone, tè Lione è chì hà fattu piantà u mo sumere

incù u so ditu grossu innariulatu, scrilla da poi una

bella stonda ch'e l'aghju tocca ind'è a vigna. Sta

grand' bugiarda!»

E' quella: «Ma toque est dans la vigne!» Una buffulata di ventu scorna boie l'avia scappillata è u so cappellu si n'era vulatu ind'è a ruzeta di Toniu Maria ind'è a vigna suttana. Ci hè vulsutu à fà appellu à i Franciscani d'Alzipratu pè discioglie stu nodu. «M'hà toccu... tira è tocca... è vi ne contu nulla ! »

Una mane, versu trè ore, zia Sculiscia fala in carcera pè lavà u so casgiu. Sintia surnacà ind'una madia casgiaghja. Face pè sullivà u cuparchju eccu chì e madie si mettenu à ballà. Zia Sculiscia, spavintata pè issu valzu stranu si lampa pè u purtillinu ind'è u pozzu di Rafone, mughjendu: «O Lisandrì, O Natà! chì si passa sta mane? Currite tutti à vede i casgi ballarini!» In quattru è trè sette si forma un'accultina ind'è u chjassu. Natale, pè calmà e furie di a mamma li spiegava : « Un hè nulla o ma ! Hé un tarramotu annunziatu eri sera da u sapientone Arunu ! »

- E' quale hè stu lanciafame? Belli affari pô!

Ch'ellu fia a dinga, ch'ellu fia!

Sempre incruchjatu u cuparchju, a casgilante si

Misse à sigunallu. A Battistina piatta li mancava u

rispiru. Corri cuì, corri custì. Un s'hé pussuta francà

da u tagliu. A so vita era appesa à un filu. A ladra

vargugnosa tira un mughju: «Cruda chè voi site!

M’avete tagliatu a coda? Aiò, currite ind'è cumare

Ambrosgia è spiegateli u casu!»

Zia Sculiscia, tutta sturdulita pè issi fatti strani, piglia a stretta di San Barlandinu di u Rusugnulacciu, s'intiscia cù Restituta carca d'urtaglia di u Vivu, disceta à Ambrosgia è voltanu à curà a firita di a tuparella. A mettenu nantu à a scaffa, l'appiciccicanu a so coda eu una chjarula d'ovu è l'annodanu inc'un stringagliulu di sigolu.

«S'è a to coda ùn tene micca, a farè ristagnà da babbitu è dopu sarà sticchita cum'è u sgiò ghjudice. E' quandu u tarramotu s'avvicinarà starè in tupaghjola, hè u locu u più sicuru!» Allora Battistina disse ch'ella un era micca d'accordu, ch'issu ragiunamentu era falsu. Si misse à parlà di u passata pè appughjà i so detti: «In tempu di guerra, quandu e squadre inglese passavanu sopra à Calinzana pè andà à bumbardà l’Italia, c'era un bellu tupone rondulu cum'è un turettu, aiutante sceffu di giandarmaria chì mughjava da antu à l'usciu: «Sauve qui peut!»

A'u colpu, tutti i topi grandi è chjuchi, vechji è zitelli, masci è femine, mezi vistuti, mezi spugliati, scappavanu à bandula rotta pè u Dragone sopra à i Cannoni Suprani. Ghjunti ind'è e Merizaccie, si mittianu à l'aggrondu sottu à u castagnettu, à mezu à e vacche à u merezu; manse è spaurate, un rumina-vanu d'un pelu.

Tuttu parlendu, Battistina s'accunciava, si scuzzulava, pinsendu chì à miziornu ci vulia andà à tavulinassi in famiglia. Dopu centu scuse pè a so ingurdizia è tanti rincrazii pè a cura, Battistina sin'hè ghjunta in casa, ammutulita ma decisa. Lindumane, migliurata è assinnuta, vistuta d'un scurzale negru cum'è tutti i sculari, Battistina era in scola è pinsava: «Eccu i miraculi! Sò digià migliurata! Pensu chì a chjarula di l'ovu pè assanà l'osse hè l'untu di a Maddalena. Rumintatevi o ghjente e piaghe di Ghjesù!»

HISTOIRE EDIFIANTE DE LA SOURIS BATTISTINE (cuntrapuntu)

SUPERT AKAYAKAHACHTU ( *)

n'était pas encore venu

au village des Trottmenus.

Battistine Tagliarinu,

futile

fille d'un papa dinandier,

grandissait dans ce bon quartier :

on y trouvait un cordonnier

pour remplacer les vieux souliers

usés,

rompus à trotter sur les pierres

comme trottait maman si fière,

sa marchandise en bandoulière,

trottaient les moines en prières,

bien gras,

le marchand de balais radin,

le charbonnier notre voisin,

la fromagère aux ramequins

que Battistine au fin tarin,

en douce,

visitait, esquivant l'école,

rongeant sans autre protocole

de chèvres et brebis l'obole:

notre paresseuse en raffole!

ripailles...

Mais quel est donc ce valdingage

de bols, de formes à fromage?

Maman! la terre déménage!

et prise au piège du tangage,

petite

Battistine à son tour trompée

voit sa mignonne queue tronquée!

Piteuse, d'un blanc d'oeuf soignée,

pois d'une guimpe entortillée,

pensive,

elle retrouve sa maison,

sa queue, l'école, la raison,

apprend sagement ses leçons

et récite moults oraisons,

miracle !

Moralité: mieux qu'arnica,

à queues ou voix perdez, ô rats,

mn bon blanc d'œuf, deux hosannahs,

c 'est ce qu 'il faut, et puis... basta !

Souris...

* Prononcer « u » ou bien « ou » au choix

10:41 Publié dans patrimoine populaire de Corse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : folle, conteuse populaire, lisandrina grimaldi, calenzana | ![]() Facebook |

Facebook |

04/09/2009

la mesure humaine en Corse

A Speloncato, Edouard, François et tous nos amis qui s'intéressent au patrimoine sont sur la brêche pour préparer les journées du patrimoine, cuvée 2009. Infatigablement nos archivistes favoris lisent et relisent, glosent, supputent, pèsent le pour et le contre, s'interrogent, mesurent ...

A l'honneur, cette année, en raison d'une date anniversaire qui pose plus de questions qu'elle n'en résoud, notre chère Collégiale Santa Maria Assunta :

"ESSAI SUR LES ANCIENNES UNITES DE MESURE

UTILISEES EN CORSE AVANT L’ADOPTION DU SYSTEME METRIQUE

ANTON DUMENICU MONTI

ADECEC CERVIONI 1982

I. UN MERVEILLEUX INSTRUMENT DE MESURE : LA MAIN

Mesurer c’est évaluer une quantité en la comparant avec une quantité de même espèce dite unité de mesure. Pour matérialiser les unités, les hommes ont d’abord utilisé le corps humain, puis ils ont fabriqué des instruments de mesures.

Le palmu est la plus grande longueur matérialisée avec une main. C’est la distance entre l’extrémité du pouce et l’extrémité de l’auriculaire en position écartée.

Le palmu des couturières, utilisé pour mesurer les lignes courbes, le tour de taille par exemple, est le même que le précédent, mais avec l’index, le majeur et l’annulaire repliés (d’ap. R. PECQUEUX BARBONI).

Un palmu grande est obtenu en ajoutant au palmu la longueur de la phalangine du pouce. Un simple mouvement de bascule sur l’extrémité du pouce permet cette addition.

Le scumessu est la distance entre les extrémités du pouce et de l’index en position écartée. Elle vaut environ les 4/5 du palmu. C’est l’espacement employé dans la plantation des ails. C’est aussi, à Cervioni, le diamètre d’ouverture du moule à fromage (fattoghja), le diamètre de base étant la distance entre l’extrémité de l’index en position tendue et l’extrémité du majeur en position repliée. La profondeur du moule est obtenue entre le majeur et l’index en position tendue.

Le massumè ou sussumè est la plus grande longueur obtenue en tendant le pouce perpendiculairement à l’avant-bras et en repliant les quatre autres doigts. Elle va de l’extrémité du pouce au métacarpien de l’auriculaire.

Le pouce (u ditone) est utilisé pour des mesures dans sa longueur et dans sa largeur. Sa phalangine permettait, par ex., de régler la largeur des plis en couture. Les quatre autres doigts étaient parfois utilisés dans le sens de la longueur, mais surtout dans le sens de la largeur. On a ainsi des mesures, de 2, 3 et 4 doigts.

La manciata est la quantité la plus grande que peuvent contenir les deux mains faisant cuvette. La manata est la contenance d’une main faisant cuvette. Le pugnu est la contenance de la main fermée. Ces volumes variaient certes d’un individu à un autre, mais une personne pouvait arriver à une grande précision dans la répétition du geste. C’est ainsi que les femmes qui utilisaient le sel à manate pour les salaisons, réussissaient à conserver le même goût à la charcuterie d’une année sur l’autre pendant toute une vie. J’ai connu un joueur de cartes, grand tricheur il est vrai, plonger la main dans un sac de haricots, en retirer une poignée (un pugnu) et être capable de donner le nombre de graines à une ou deux unités près.

Le mannellu est la quantité de tiges de céréales que la main peut retenir pendant la moisson. Les mannelli sont assemblés pour former une mannella (gerbe, ou botte).

Lorsqu’on semait le lin à la volée, il fallait que la graine soit bien répartie, ni trop dense, ni trop clairsemée. La densité était évaluée sur la pulpe du pouce : le pouce, appliqué sur le sol, accrochait une quantité de graines que l’on évaluait.

II. LES BRAS ET LES JAMBES

Le bras (bracciu) est la distance entre l’extrémité des doigts et le moignon de l’épaule. On utilise aussi la distance entre l’extrémité des doigts et le moignon de l’épaule opposée, le bras étant horizontal ; ou encore, la distance entre les extrémités des doigts des deux mains, les bras étant disposés horizontalement.

Le pas (passu) peut être considéré comme une mesure éminemment élastique. Cependant, j’ai connu des personnes sachant régler leur pas de façon à obtenir le mètre avec une grande approximation.

La palanca, ou palancata, est la distance obtenue en faisant le pas le plus long possible (FALCUCCI). On trouve le mot dans un texte récent :

« Cusì à u passu di a furmicula

À trè palanche di quelle chjappe

Toccu à Fasgianu a cimicicula

Perchè Maria n’ùn s’achjappe ».

(TIRENU : Ghjuvan Paulu LANFRANCHI, Ms).

III. LES UNITES DE LONGUEUR

1. Le palmu. C’est l’unité principale. Bien sûr elle varie avec les individus mais cela n’apporte guère de perturbations dans les relations commerciales puisque le choix de l’unité de mesure appartient au vendeur, l’acheteur étant libre de l’accepter ou de le refuser.

Le palmo genovese valait 24,769 cm (NOB, ROB, MAU)

L’empan de France valait de 22 à 24 cm.

A partir du XIXe s., le mot palmu est employé pour désigner le quart de mètre, soit 25 cm.

Expressions : marcante di palmu = marchand de tissu. Fà un palmu di musu = bouder.

2. La mazza ou mezacanna = 5 palmi = 1,23845 m.

A la Municia d’Orezza, dans la famille Grazi où les femmes étaient tisserandes de mère en fille, il existe une mazza qui a longtemps servi à mesure les toiles de lin. C’est une latte en bois de châtaignier de section 3 cm x 2 cm. L’usure des extrémités et la largeur des entailles (segni), dépassant parfois le mm, rendent difficile une description précise. Des mesures, effectuées avec le plus grand soin donnent des résultats surprenants :

La mazza mesure 125,75 cm. Elle est divisée en 5 palmi d’inégale longueur : 24,95 - 25,20 - 25 - 25,20 - 25,40 (théoriquement, chacun aurait dû mesurer 25,15 cm).

Aux extrémités, les palmi sont subdivisés :

- l’un en deux meziplami, celui du bout étant lui-même divisé en 2. Cela donne : 6,25 cm - 6,45 cm - 12,25 cm.

- L’autre est divisée théoriquement en tiers : 8,55 cm - 8,45 cm - 8,40 cm.

Une complication pour mesurer un lé, on coinçait le début sur l’épaisseur avec le pouce et on tournait sur la mazza. Donc, dans la pratique, la mazza était la longueur de la latte augmentée de l’épaisseur, ce qui donne pour celle de la Munacia : 125,75 + 2 = 127,75 cm.

3. La canna = 10 palmi = 2,4769 m.

4. La lenza = 50 palmi.

5. Le bracciu (it. Braccio, pl. braccia) est une mesure qui devait être d’une soixantaine de cm.

Il est important de se rappeler que la Corse a eu avec la Toscane des relations politiques à une certaine époque et des relations commerciales à toutes les époques. BOS dit d’ailleurs, en 1765 : « La monnaie et le poids de Corse sont égaux à ceux de Toscane ». Le braccio legale toscano a été fixé en 1863 à 0,583587 m (CAV).

FOR donne un bracio de 1,949 m. ( ? ).

6. Les mots mazza et bracciu ont été utilisés pour une mesure de 4 palmi (NOB, ELE). Il se peut que cette utilisation soit postérieure à l’établissement du système métrique, les Corses voulant se donner une unité voisine du mètre. On a dit que cette mazza servait pour mesurer les étoffes, ce qui est certainement pratique (v. l’aune française de 1,188 m). Or la mazza de Benedetta Grazi, qui a tissé jusque vers 1930, prouve bien que celle de 5 palmi servait pour les étoffes. Cela est confirmé par Barberine Castelli (91 ans en 1976) et sa sœur Julie-Marie (89 ans en 1976) de Leccia di Porti Vechju, fileuses et tisserandes, qui ont toujours utilisé celle de 5 palmi.

7. Pour les itinéraires, les mesures étaient faites avec des unités de temps. Ainsi les bergers cortenais disaient qu’il fallait une demi-heure pour aller des bergeries des Grottelle au lac de Melu et 4 heures pour atteindre le sommet du Rotondu. Dans les rapports techniques, on se servait du miglio d’Italie valant 1000 passi, ou mieux 1000 passi romani, soit 1478 m. La lieue de France de 25 degré valant 4445 m, trois milles d’Italie valaient à peu près une lieue de France (JAU).

IV. LES UNITES DE POIDS

1. La libbra est l’unité principale de mesure des poids. La politique et le commerce ont introduit en Corse :

- La libra toscana = 339,542 g (CAV), divisée en 12 once, l’oncia en 8 dramme, la dramma en 3 scrupoli, le scrupolo en 24 grani.

- La libbra genovese = 326,48g (ROB), divisée en 12 once, l’oncia en 24 denari, le denaro en 24 grani.

- La libbra romana = 327,45 g.

- La livre française = 489,50585 g, divisée en 2 marcs le marc en 8 onces, l’once en 8 gros, le gros en 72 grains.

La libbra génoise fut imposée dès le XIVe s., au moins, à Bonifaziu. Au milieu de XVIe s., les Corse, par l’intermédiaire des Nobles-Douze, réclamaient l’unification des poids et mesure. En 1578, l’Office de Gênes décrétait : da qui inanzi si riduchino al peso e misura di Genova (LIB). Cette décision ne combla pas le désir des Corses puisque, dès 1581, les N-12 demandaient que les poids et mesure siano ridotte al solito antico, ce qui fut évidemment refusé. Même refus en 1592 ou 1593 lorsque les N-12 demandent que la vente du sel se fasse au peso corsesco, un poids dont nous ne savons rien.

Les instruments de mesure étaient vérifiés et marqués deux fois l’an par des inspecteurs des marchés, les ministrali. Cela aurait dû supprimer les contestations, surtout pour les poids facilement contrôlables. Et pourtant il y en eut, malgré certaines tolérances, comme à Bastia où l’on admettait, dans la vante au détail, une différence de 4 onces pour 5 livres (BSSHNC, fasc. 61, p.280).

Le système métrique fut donc accueilli avec soulagement, comme l’indique le proverbe : ch’ellu eviva u chilò, chì a libbra passa è vene.

2. L’unchja (lat. uncia, It. oncia, Fr. once) est le douzième de la livre génoise, soit 27,2 g. Dix huit de ces unités équivalent à une livre poids de marc.

Noter que l’uncia des Romains a été utilisée comme terme général signifiant 1/12. C’est ainsi que l’on a parfois utilisé l’unchja dans les mesures des longueurs comme 1/12 du palmu.

Dans le langage courant, le mot unchja désigne une petite quantité : Damine un’unchja = donne-m’en un tout petit peu.

3. Le rubu = 25 livres de Gênes = 8,162kg.

4. Le cantarettu = 4 rubbi = 100 livres de Gênes = 32,648 kg.

5. Le cantaru = 6 rubbi = 150 livres de Gênes = 48,972 kg. Il est sensiblement égal à 100 livres poids de marc (48,951 kg).

Avec la vulgarisation du kilogramme, le cantaru fut compté 50 kg. C’est ainsi que dans un jugement de 1839 on lit : deux quintaux de fer, c.à.d. 100 kg (JUS). Plus tard le mot cantaru a été utilisé pour traduire le mot quintal.

6. La somma = 200 livres de Gênes. En 1702, la soma d’huile en Balagna avait été altérée et valait 209 à 210 libbre (FOR).

V. LES UNITES AGRAIRES

1. La bacinata est la superficie de terrain capable de recevoir un bacinu de semence en céréales. Pour un bacinu déterminé, cette mesure variait en fonction de la qualité de la terre. En effet, l’ensemencement était plus dense dans les terres riches que dans les terres pauvres. « La pianura riceve più semente che la collina e le terre macchiose » (ELE).

Voici une correspondance avec le système métrique d’ap. NOB : bonnes terres 3,01 ares, terres médiocres 3,93 ares, mauvaises terres 4,63 ares.

CAS donne la correspondance suivante : 10 arpents valent 139,9 bacinate en bonnes terres, 107,11 en terres médiocres, 84,63 en terres mauvaises. En comptant l’arpent de Paris 34,18869 ares, on obtient pour la bacinata : 2,44 ares en bonnes terres, 3,19 en terres médiocres, 4,04 en terres mauvaises.

Bien entendu, il faut aussi tenir compte du bacinu local. En 1839, le juge de Cervioni estime à 5 ares la bacinata dans la plaine alluviale de Fiumalisgiani (JUS).

Lors de l’estimation des biens nationaux de la communauté de Brandu, faite le 13 floréal en VI, la bacinata vaut 3,6 ares (Arch. dép. 1 Q 43).

2. La mezinata = 6 bacinate.

3. Le pattu est un carré de 100 palmi de côté, ce qui équivaut à 613,5 m² (ROB).

Cette correspondance, où intervient le système décimal, a-t-elle été introduite tardivement ?

En 1801, le maire de Cervioni écrit : « un patto forma una bacinata e mezzo » (ELE).

En 1837-1839, à trois reprises, le juge de paix de Cervioni évalue le pattu à 500 m² : « 90 ares environ faisant 18 pats » (JUS).

Avec la vulgarisation du système métrique, le palmu étant compté 25 cm, le pattu vaudra 625 m².

4. La ghjurnata di vigna est l’étendue de vignoble piochée par un homme en une journée. Elle est le tiers de la bacinata d’après NOB).

CAS établit ainsi la ghjurnata : 1 are en bonne terre, 1,5 en terre médiocre, plus de 2 en terre mauvaise.

En 1801 (ELE) le maire de San Ghjuglianu dit qu’un pattu vaut 2,5 ghjurnate, d’où une ghjurnata de 2,45 ares.

En 1837 (JUS), le juge de paix de Cervioni compte la ghjurnata à 2,40 ares.

Dans une expertise de 1861, il faut 81 ghjurnate pour piocher 2 ha de vigne, ce qui fait 2,47 ares la ghjurnata.

VI. AUTRES MESURES DE SURFACE

1. Le palmu et la canna en carrés sont communément employés, et cela jusqu’au XXe s. La canna (de 6,25 m² aux XIXe et XXe s.) sert pour mesurer les planches, les crépis des maisons, les murs, l’estimation faisant intervenir, en plus, l’épaisseur.

Une canna de lauze permet la construction de 3 m² de toiture. Dans un devis pour une toiture les teghje sont évaluées en canne, palmi et palmetti.

En 1851, à Cervioni, une canna de pierres correspond à 36 some.

2. Dans une expertise faite en 1813, un terrain mesure 1395 palmi guadrati ou 27 piedi 45/50. Dans cette mesure où le palmu est de 25 cm, le pede vaut 3,125 m².

Cette correspondance est confirmée dans une expertise faite à Cervioni vers 1863 où apparaît un « pied corse » et un pede corsu semplice qui est sa moitié. On lit en effet :

a. 319,88 m² = 102 pieds corses. D’où 1 pied corse = 3,13 m².

b. 319 metri guadrati 88c o sia 204 piedi corsi semplici. D’où 1 pede semplice = 1,568 m².

En 1864, Domenico Peretti, 85 ans, atteste avoir fait, sa vie durant, de nombreuses expertises et utilisé comme mesure pour sols de maisons et jardin le piede (misura usata in Cervione), rectangle de 50 palmi sur 32 cm, soit une valeur de 4 m². Il s’agit là du piede di rè. En effet, en 1861, le même Peretti accompagné de Matteu Frediani, experts désignés par le juge de paix, avaient évalué un sol de maison à palmi 3520 che fanno piedi di rè 53.

VII. UNITES DE CAPACITE

A. Pour les matières sèches

Dans le système de mesures pour les matières sèches (céréales, châtaignes, haricots, fèves, noix, amandes, lupins, olives, sel, chaux, charbon...) régnait la plus grande confusion malgré l’existence d’un instrument de mesure de base, généralement de forme cylindrique : u bacinu. « Le Bazin est la mesure ordinaire de toute l’Isle, mais plus ou moins grande suivant les différents Païs ou Juridictions » (Histoire de l’isle de Corse, Nancy 1768).

Très tôt la République de Gênes tenta une codification et l’introduction de ses propres mesures, tout au moins dans les villes qu’elle contrôlait. Cela ne fit qu’augmenter la confusion. On vit apparaître le bacino maggiore et le bacino minore, les mesures all’antica et les mesures riformate. D’ailleurs l’Office de Corse prend des décisions contradictoires. En 1583, les mesure génoises sont imposées car il faut que les sudditti vivino e stiino con la medesima misura e peso del suo Prencipe (LIB p. 92). L’année suivante, il consent que, dans toute l’île, les poids et mesures reviennent au solito antico (LIB p. 100).

Autre complication, les mesures faites avec le bacinu sont de deux sortes :

- à rughja para, ou à stavellu, ou a raso,

- à rughja tonda, ou a colmo.

Dans le premier cas, la capacité du bacinu s’arrête au bord supérieur. La rasatura s’obtient sur l’aire avec un stavellu du joug, ailleurs avec une quelconque règle droite.

Dans le second cas, on met dans le bacinu autant de matière qu’il peut en contenir, celle-ci formant un cône renversé au-dessus du bord supérieur. Généralement les mesures étaient « combles », sauf pour les céréales, mais cela n’était pas une règle.

La République de Gênes encouragea les communautés à importer des bacini en bronze, bien entendu a spese del Comune. Les mesures en bois devaient avoir le bord supérieur cerclé de fer. Elles étaient contrôlées par les vérificateurs aux frais des propriétaires. Le manque de gratuité fut un obstacle à l’unification.

Dans les relations commerciales entre individus, les mesures étaient faites avec le bacinu du vendeur. Dans un acte de 1535 du notaire Santulino du Campulori (Arch. dép.) il est précisé que le blé a été mesuré a lu bacino di Agustino... a la rugia tonda.

Dans les « Statuti, Capituli et Ordinazione » que les Corses avaient fait approuver en 1468 Galeazzo Sforza, duc de Milan, on lit : che lo bacino di terra comune sia tutto ad una misura, et sia a lo bacino antico di messer Joanni, reserbato la Balagna (Hist. de FILIPPINI, t.II, appendice I, p. XVI, par GREGORJ).

Aux XIXe et XXe s. le mot bacinu fut conservé pour désigner le décalitre.

Le 25.12.1835, le Conseil municipal de Cervioni vote une somme de 10F pour la confection d’un décalitre et d’un demi-décalite, « le boisseau et le demi-boisseau étant supprimés par l’arrêté de Préfecture du 14.6.1834 ».

1. Le bacinu est donc l’unité principale de mesure des capacités pour les matières sèches. Des recherches pour traduire sa contenance en litres ont donné des résultats très différents selon les régions ou les auteurs :

Aiacciu : 9,145 l (NOB, ROB, MAU, FOR).

Bastia : 8,4473 l (NOB), 7,397 (MAU, FOR).

Corti : 7,9419 l (NOB).

Sartè : 10,0233 (NOB, MAU).

Bonifaziu : 9,045 l (MAU, FOR).

Vivariu : 13,06 (ROB). Pour établir son calcul, ROBIQUET utilise l’indication selon laquelle un bacinu pesait 30 livres de Gênes et prend 0,75 comme densité du blé. En 1835, la douane de Cervioni saisit 14,08 hl de blé froment pesant 1141 kg, ce qui donne 0,81 pour densité (JUS).

CAS dit que le blé pèse 11,5 livres de marc à Calvi, Balagna, 12,5 à Bastia, Aleria, Corti, Capicorsu et Nebbiu, 14 à Aiacciu, 19 à Vicu et Sartè. En utilisant 0,81 comme densité, on a les contenances suivantes : 6,95 l - 7,55 - 8,46 - 11,48.

A San Ghjuglianu en 1801 (ELE), le maire dit que le bacinu pèse 18 livres de Gênes, ce qui ferait une contenance de 7,25 l.

Pour le maire de Cervioni, à la même date (ELE), le bacinu pèse 20 livres de Gênes ou 14 ,5 de France, ce qui ferait 8 l et 8,76 l.

Toujours à Cervioni, en 1840 (JUS), le juge de paix évalue à 9 kg un « bagin » et demi de blé, ce qui fait le bacinu à 7,4 l.

Pour le sel, il semble que l’on ait adopté assez tôt la pesée. En 1659, les autorités génoises établissent la correspondance suivante (LIB p.402) : 20 bacini de sel = 453 libbre. En prenant 2,17 pour densité, on a un bacinu de 3,4 l.

2. Le mezinu = 6 bacini.

3. Le staru ou staiu = 12 bacini (JAU, JUS, MAU).

Au Campulori, le staru était aussi appelé soma (ELE). Dans le Capicorsu, le stajo devait valoir 87 à 88 l (MAR). En Toscane, un staio de blé valait 24 l.

4. La mina ou mena. CAV, utilisant les « Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure in uso nelle varie Provincie del Regno » (Roma 1877), donne 29,13295 l pour le contenu de secchia de La Spezia et précise qu’elle était la quatrième partie de la mina genovese. Celle-ci valait donc 116,5318 l. Elle était divisée en qurtini, staja, quarte et gombette (96 dans une mina).

En 1581, après que les autorités génoises aient voulu imposer des unités inférieures à celle utilisées en Corse, la mina de blé était comptée 16 bacini.

En 1659 ou 1660, les mêmes autorités faisaient correspondre la mina de sel à 20 bacini de 22 libbre 7 once, ce qui donne une mina de 70 l. Les unités pour le sel étaient plus petites que celles pour les céréales. Cela est confirmé par la correspondance des Agents de France à Gênes (in BSSHNC). En 1737, la mina de sel pesait 450 livres de Gênes à Aiacciu et 312 à Bastia, ce qui donne environ 67,7 l et 46,9 l.

En 1730, d’après le gouverneur Felice Pinelli (« Relazione dei tumulti di Corsica… », Santelli ed., Bastia 1854, p.44), il fallait 14 à 15 bacini de Corse pour faire une mina de Gênes.

En 1759, JAU écrit : « La mine est omposée de 14 bazins et le star de 12 ».

MAU donne à la mina une contenance de 15 bacini et une valeur de 110,955 l.

MAR. D’ap. ROB, prende en compte le même nombre de bacini, mais une valeur de 108,545 l.

Noté : un spurtellu de castagne, una cofa di calcina spinta, una lenzulata di paglia, una barcata di petre, una saccata di sugu, un ditale di grana (de ver à soie).

5. « M’accintolono l’altr’anno un pollone

« Ch’era lo meglio di quanti n’avea :

« Era assatoghju, e pieno un capparone

« Ogn’anno di castagne ci cogliea ». (« Ottave giocose » di prete Guglielmo ANGELI delle Piazzole d’Orezza, publiées par Regolo CARLOTTI in « Trè novelle morali tratte dalla storia patria », tip. Fabiani, Bastia 1835). Carlotti dit que le capperone était un gobelet fait de deux feuilles de lapazzo (rumex, patience, appelé aussi romice) contenant trois manciate de châtaignes fraîches.

B. Pour les liquides

1. Le boccale, appelé parfois pinta, ou amola.

La pinta italienne valait enviorn un litre (PET). La pinte de Paris mesurait 0,93 l.

Au Campulori en 1801 (ELE), le boccale de vin pesait 4 livres de Gênes, soit une capacité d’env. 1,3 l. Le boccale d’huile pesait 8 livres, soit une capacité de 2,84 l (densité 0,92). La correspondance en poids, donnée en chiffres ronds par le maire de San Ghjuglianu, ne peut être qu’approximative.

La valeur du boccale de vin qu système général donné par FOR est 1,29631 l, donc comme à San Ghjuglianu.

Des systèmes particuliers donnent les valeurs suivantes :

- Pour le vin : Bastia 1,302 l (ROB, MAU, FOR), 1,321 (NOB). Aiacciu 1,56 (MAU, FOR). Bunifaziu 1,513 (ROB, FOR). Corti 1,389 (NOB, ROB, MAUR, FOR). Sartè 1,18 (ROB, FOR), 1,0018 (NOB).

- Pour l’huile : Bastia 3,72 (NOB, MAU, FOR). Bunifaziu 2,212 (MAU, FOR). Calvi 1,535 (FOR). Corti 4,744 (NOB, MAU, FOR). Sartè (MAU, FOR), 4,0072 (NOB).

Dans les comptes de la Certosa di Pisa (Ms) pour les revenus encaissés en Corse dans la seconde moitié du XVIIIe s., on distingue les boccali « alla Corsa » et ceux « alla Pisana », les premiers ayant une contenance double des seconds.

2. Le mezuboccale, ou meza, ou mezetta = moitié du boccale.

3. La querta = quart du boccale.

4. Le fiascu = 2 boccali.

5. La zucca = 9 boccali. En mesure bastiases donnée par (NOB), cela ferait 11,889 l. Après l’adoption du système métrique, la zucca a été comptée 12 l à Bastia (P. VATTELAPESCA : « Versi italiani e corsi ») et au capicorsu (MAR).

Le mot zucchetta est encore utilisé pour désigner l’ustensile d’un dal servant à mesurer le vin.

6. La soma = 54 boccali pour le vin.

A San Ghjuglianu en 1801 (ELE), la soma de vin valait « per l’avanti » 54 boccali, « ora » 60.

En 1836, le juge de paix de Cervioni comptait la soma de vin 72 l (il s’agit de la charge de mulet évaluée par un expert). Le même juge, en 1840, évalue la soma de chaux à 10 dal.

Dans la première moitié de XXe s., la soma de vin était comptée 60 l à Cervioni et 80 l à l’Oneu, plaine de San Ghjuglianu. Cette dernière mesure semble la plus répandue : Capicorsu (MAR, qui la compte aussi 75 l), Olmu,…

A San Ghjuglianu en 1801 (ELE), la soma d’huile valait 80 quarte, soit 20 boccali, env. 57,34 l.

7. Le barile.

En 1765, d’ap. (BOS), l’huile se vend en « barils de 20 pintes et en pintes de 4 quarterons ; le vin se vend en tonneaux de 12 zuche, la zucha valant 9 grandes bouteilles de Florence ».

MAR compte 80 l pour le baril de Gênes et précise que celui de Corse a toujours contenu 144 l. VATTALAPESCA indique aussi que le barile de vin était de 12 zucche de 12 l.

8. La botte. In « Tariffa dei Notaj e cancellieri criminali » (20 févr. 1573), la botte corsesca vaut barili cinque. On trouve cette même corréspondance dans MAR, ce qui donne la valeur 144 x 5 = 720 l.

La botte de 5 barili servait aussi pour exporter le poisson de l’étang de Chjurlinu.

9. La mezzarola genovese = 159 l (CAV).

10. Aux premiers temps de la Corse française, l’huile et le vin exportés à Marseille payent une taxe de 20 sols par millerole, unité provençale de 64 l (64,33 à Tunis).

11. A Cervioni, dans le première moitié de XXe s., le lait au détail était vendu en quarti d’un cinquième de litre.

12. En chaudronnerie, le volume d’un plat à tourtes est donné par le nombre d’oeufs devant entrer dans la composition du fiadone.

VIII. POIDS ET MESURES A BASTIA EN 1789.

L’Almanach « dell’Isola di Corsica per l’anno 1789 » publie des tableaux très intéressants donnant les « Rapporti dei Pesi e Misure di Parigi, con quelli di Bastia, e dei Pesi e Misure di Bastia, con quelli di Parigi ». Malheureusement, ces tableaux contiennent de nombreuses erreurs d’impression et de calcul. En essayant de réparer ces erreurs et en utilisant la conversion des anciennes mesures en nouvelles donnée par le Bureau des Longitudes, on obtient les résultats suivants :

A. UNITES DE POIDS.

- La libbra vaut 10 onces 5 gros 36 grains, soit 326,968 g.

- Le cantaru de 150 libbre vaut 49,045 kg.

B. UNITES DE LONGUEURS.

- Le palmu vaut 9 pouces 2 lignes, soit 24,81 cm.

- La mazza, dite mezacanna, de 4 palmi vaut 99,3 cm.

C. UNITES AGRAIRES.

- La bacinata vaut 7,14 verges pour les bonnes terres soit 3,014 ares, 9,33 pour les médiocres soit 3,94 ares, 10, 83 pour les mauvaises soit 4,57 ares.

- La mezinata vaut 6 bacinate.

- La ghjurnata di vigna est le tiers de la bacinata.

D. UNITES DE CAPACITE POUR LES SOLIDES.

- Des calculs permettent les conclusions suivantes :

- Le boisseau de blé pèse 10,192 kg.

- La densité est 0,8046.

- Le bacinu pèse 5795 g.

- Il vaut donc 7,2 l.

Ces calculs amènent à trouver une valeur de 325,69 g pour la libbra de Bastia, alors qu’elle est de 326,968 dans le premier tableau.

- Le staju vaut 2 mezini de 6 bacini chacun.

E. UNITES DE CAPACITE POUR LES LIQUIDES.

Pour le vin,

- Le boccale vaut 1,294 litre.

- La zucca de 9 boccali vaut 11,633 l.

- Le barile = 12,438 zucche = 144,69 l.

Pour l’huile,

- La pinta vaut 3,70 l.

- La quarta vaut 0,925 l.

IX. BIBLIOGRAPHIE ET DOCUMENTATION.

Les trois lettres majuscules placées devant chaque titres servent dans le texte pour indiquer les références.

BOS. James BOSWELL : « Relation de l’île de Corse… » trad. Du Bois, La Haye 1769, pp. 130,131.

CAS. Chanoine CASANOVA : « Histoire de l’Eglise corse », t.IV, « L’Eglise sous l’ancien régime », Imp. Moderne, Bastia 1939, pp. 20,21.

CAV. Germano CAVALLI : « Le antiche misure in uso in Lunigiana prima dell’ introduzione del sisteme metrico decimale », in « Studi Lunigianesi », vol.III. Anno 3, 1973, pp. 99-146.

ELE. Elenco di dimande fatte dal prefetto del Golo alli Sotto-Prefetti, Maires, e Giudici di Pace del detto Dipartimento sulla Statistica (1801), Communes de Cervione, San Giuliano et Valle di Cervione.

Arch. Dép. 13 M2. Des questionnaires existent pour d’autres communes et pourraient ajouter beaucoup à cette étude.

FOR. J. FORIEN de ROCHESNARD et F. Lavagne : « Poids et mesures de Corse » in « U Muntese », Nu 121, marzu-aprile 1968, pp. 75-79.

JAU. JAUSSIN : « Mémoires historiques, militaires et politiques… », Lausanne 1759, t.II, liv. V, pp. 406 et 541.

JUS. Archives de la justice de paix de Cervioni.

LIB. LIBRO ROSSO DI CORSICA, in Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse, fasc. 119-120, 139-140, 167-168, 206-208.

MAR. Marien MARTINI : « Aspects de l’activité agricole et maritime de la Corse à la période de la navigation à voile », recueil des parties d’une étude publiée au BSSHNC, fasc. 577-589, de 1965 à 1969.

MAU. Francis MAURE : « Monnaies, poids et mesures en usage en Corse du XVIe au XVIIIe s. », in « Corse Historique », IIe année, n°4, nov. 1953 pp. 37-42.

NOB. « Tavole di ragguaglio per le misure, i pesi e monete moderne e antiche » (trascrite dal Pellegrino, consigliere NOBILI, Vice-Presidente Reggio, tip, Torregiana e Compagnia, 1829). « U Muntese », Nu 52, ott. 1959.

PET. P. PETROCCHI : « Piccolo dizionario della lingua italiana ».

ROB. Félix ROBIQUET : « Recherches historiques et statistiques sur la Corse », 1835, p. 483."

Magnifique travail et ô combien utile!

12:46 Publié dans patrimoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anciennes unités de mesure, corse, palmu, manata, pugnu, manella, bracciu, palanca, mazza, lenza, libbra, cantaru, bacinata | ![]() Facebook |

Facebook |