09/05/2013

dimanche 5 Mai, la journée nationale de l'orgue ...

COSTA, dimanche 5 Mai,

nous fêtons à notre façon la journée nationale de l'orgue:

À Costa, nous accueillons la quinzaine d'élèves du Lycée du Parc de Lyon, tous internes de l'internat d'excellence de ce lycée alors en résidence à l'Aria, dans le Ghjunsani, sous la responsabilité de leurs professeurs : une façon magique de préparer son Bac français et d'apprendre à réciter les alexandrins sous les étoiles ... Des jeunes très ouverts et attentifs, issus de tous les milieux:

il s'agit de leur présenter le patrimoine sous toutes ses formes, et de replacer l'orgue dans son contexte communautaire et historique ... Bref, avant d'être une histoire de tuyaux, une histoire humaine.

Sur la droite, notre ami Alain Faye, l'un des deux facteurs d'orgues qui ont restauré le petit orgue de Costa, s'apprête à montrer par le menu l'instrument aux élèves.

Puis, dans la petite et craquante église baroque de Costa, voici venu le moment de la découverte de l'orgue historique anonyme du début du XIX° siècle : après un petit prélude musical, les élèves montent à l'orgue et le découvrent de près -l'occasion, pour les jeunes musiciens, de s'exercer à ce nouvel instrument de musique, si différent de ce qu'ils se mettent d'ordinaire sous les doigts et dans les oreilles.

Alain Faye prend le temps de "déshabiller" l'instrument, de quoi répondre aux questions les plus techniques du " comment ça marche?" ... J'espère pouvoir montrer d'autres photos de cette jolie matinée, lorsque tout ce petit monde sera rentré à Lyon. En attendant, merci à Marie-Laure Poveda pour ces quelques photos!

Quelques notes à retrouver:

http://elizabethpardon.hautetfort.com/archive/2013/01/18/francesco-giavarini-a-costa.html

http://elizabethpardon.hautetfort.com/archive/2007/12/07/l-orgue-de-costa-suite.html

http://elizabethpardon.hautetfort.com/archive/2007/12/04/l-orgue-historique-de-costa.html

11:43 Publié dans corse, découverte du patrimoine en Corse, jour de l'orgue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : internat d'exception du lycée du parc de lyon, costa | ![]() Facebook |

Facebook |

22/04/2013

E Case bastiaccie ... (n° 1)

Ce samedi 20 avril, à la découverte des "Case Bastiaccie" de Terra Vechja, à Bastia:

une initiative du Comité de sauvegarde du quartier Puntettu

Sur la Place du Marché, premier contact avec notre guide, Isabelle Flores, Présidente de la Fédération régionale corse des guides-interprètes.

Hier matin, visite très instructive du vieux Bastia, "la" ville méditerranéenne de Corse par excellence, surtout côté Terra Vechja, guidée par notre amie Isabelle Flores, qui a fait joliment revivre le passé insigne du plus vieux quartier de l'ancienne capitale de la Corse. Une initiative intelligente du Comité de quartier Puntettu pour mieux faire appréhender toute la dimension humaine, patrimoniale et historique de cet ensemble unique en Corse et qui a généré une belle rencontre entre de très nombreux Bastiais, mais aussi de gens venus de Balagne . On a pu prendre la mesure de la situation dramatique que vivent actuellement les habitants du quartier du Puntettu, menacés par le projet municipal de démolition de cinq immeubles - certes vétustes mais non irrémédiablement insalubres - pour créer une nouvelle résidence et un parking de 80 places . Le label durement gagné de "Bastia, ville d'art et d'histoire" semble en contradiction notoire avec ce projet que l'on aurait voulu, samedi, voir argumenté par les responsables de la Municipalité devant la centaine de participants présents : cette absence de communication entre les élus de Bastia et les habitants du quartier reflète en tous cas l'extrême complexité de ce dossier et le pourrissement d'une situation où responsabilités et irresponsabilités des uns ou des autres n'ont pas toujours permis un engagement unanime pour le bien commun.

Quoi qu'il en soit et en attendant l'enquête publique sur ce quartier du Puntettu, la journée d'hier nous a permis de découvrir tout un monde ancien où se côtoient immeubles rénovés (bravo!) et chaleureusement colorés, et immeubles décatis, rongés par l'insalubrité . Un quartier vivant et riche de sa mixité sociale où jouent tranquillement les enfants entre les murs hauts et serrés des ruelles.

comme le petit Kevin souriant sur sa bicyclette pimpante

Quelques images donc de notre balade dans ce qui fut le quartier des grandes familles commerçantes et notables dès le XVII° siècle:

Isabelle Flores plante le décor devant le Palais Cardi (fin XVI° s.), rue des Terrasses.

Une façade impressionnante qui raconte, sur plusieurs étages, la réussite ancienne de la famille Cardi, originaire du village de Cardo: commerçants, militaires, ecclésiastiques, politiques ...

On monte au deuxième niveau par un escalier qui donne sur l'une des terrasses qui a donné son nom à la rue: le portail principal donnait accès aux appartements de réception. L'étage supérieur était occupé par la famille. Au-dessus, encore, et bas de plafond, celui des domestiques.

Surmontant la porte, ce bas-relief en ardoise: deux femmes encadrent les armoiries des Cardi surmontées d'un heaume empanaché.

toute proche , au 4 rue des Terrasses, la Maison Castagnola (fin XVI° s) et son portail .

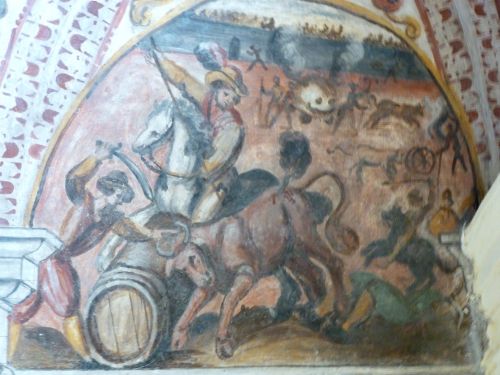

Dans le vestibule de la Maison Castagnola, les plus anciennes peintures décoratives profanes de Bastia: de quoi blouser l'invité de passage:

avec, entre autres, une galère et son équipage,

une scène de "tauromachie",

la cité sainte de Loreto ...

Au-dessus d'une fenêtre, dans l'escalier, une ardoise portant le sigle IHS - Jesus Hominum Salvator, et des traces de décor peint ... Cette demeure devait être bien splendide en son temps.

La rue des Terrasses, prise depuis la Maison Castagnola: tout proche, de l'autre côté, le Palais des Cardi. Compétition oblige! Ces grandes familles se sont illustrées au cours des siècles dans la vie politique de Bastia.

Dans la rue étroite, le soleil n'arrive qu'aux étages supérieurs. Ici et là, d'imposants portails de pierre soulignent l'ancienne notabilité de ce quartier:

Je ne sais quel saint patron logeait dans le petit édicule au centre du fronton interrompu, avec la charge de protéger la famille de cette maison ...

Ici, le portail sculpté en pointes de diamant de la Maison(1628) du notable Micheletto Sisco bousculé par un jambon a perdu un piédroit ...

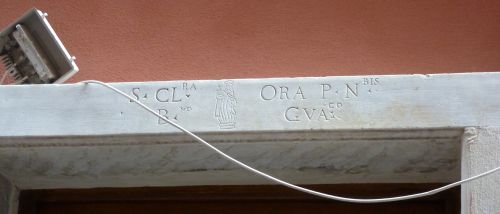

Le linteau de la Maison Guasco (début XVII°s.).

Le nom du constructeur, Bernardino Guasco accompagne la dévotion de Ste Claire "S. CL.ra Ora Pro Nobis. Parmi les personnages illustres de cette famille Guasco, il faut signaler Matteo Guasco (1720 -1802), évêque et député du clergé de la Corse.

cette famille se place donc sous la protection de Ste Claire et sa monstrance:

en 1241, les Sarrasins voulurent attaquer le couvent où vivait Ste Claire, la fille spirituelle de St François d'Assise et fondatrice de l'ordre des Clarisses. L'abbesse Ste Claire sortit seule du couvent et alla à la rencontre des pillards, brandissant le Saint Sacrement dans un ostensoir, ce qui les mit en fuite. Cet ostensoir, ou monstrance (le plus souvent en cristal), est l'attribut principal de cette sainte. On peut imaginer que sa présence sur le linteau agit comme une protection efficace contre le monde barbaresque toujours menaçant sur la mer et les côtes corses, protection dont ont bien besoin ces familles bourgeoises dont la prospérité dépend du commerce et de la navigation ...

Ici le blason de la Maison Barbaggi-Rivarola: Giuseppe Barbaggi était le neveu par alliance de Pascal Paoli qui venait ici rencontrer et consulter la mère supérieure du couvent voisin des Ursulines, Maria-Domenica Rivarola, une femme de tête et de bon conseil.

Ici cette petite stèle pieuse

et là, cette niche accueillant la dévotion protectrice de Ste Catherine d'Alexandrie ...

Arrivée vers la rue de la Miséricorde: pour les amateurs de lumière, il vaut mieux habiter dans les étages supérieurs ... Isabelle nous fait remarquer que la nuisance, pour les étages inférieurs, n'étaient pas autrefois que l'obscurité, mais bien aussi la puanteur née de la vidange quotidienne des pots de chambre par la fenêtre: à vos mouchoirs, nez sensibles!

J'aurais aimé rencontrer également les gens modestes qui vivent aujourd'hui dans les logements vétustes et obscurs des rez-de-chaussée. Question: lorsque ces immeubles sont réhabilités, sécurisés, réaménagés, que deviennent les plus démunis d'entre les Bastiais, toutes origines confondues? Sont-ils relogés dans les mêmes conditions financières ? La mixité sociale , souhaitable, reste-t-elle de mise ?

Ici l'imposant Palais Bronzini de Caraffa, 4 rue Chanoine Letteron: à l'origine maison bourgeoise (1612) construite pour la famille Petroni, puis rehaussée de ses étages nobles et agrandie vers 1680 par le riche notable bastiais Anton Bastiano Caraffa, puis en 1775 par Giovan Battista de Caraffa, futur maire de Bastia (1789): tout le palais présente une grande richesse patrimoniale pour la Ville de Bastia qui compte bien le réhabiliter et le mettre en valeur.

... un balcon de pierre impressionnant!

Rebaptisée au XX° s. rue Chanoine Letteron, "u carrughju drittu", alias la rue Droite.

L'ancienne église Saint Ignace-de-Loyola, construite en 1635 pour les Jésuites devient, après l'épisode de l'expulsion (1769) des Jésuites, l'oratoire de la confrérie de st Charles Borromée. Accoté à l'église, l'ancien collège des Jésuites.

Proches du jardin Romieux, les maisons Bonavita et Romieu ...

exemple de réhabilitation réussie de l'ancien ...

(à suivre pour le reste de la visite et la problématique du quartier du Puntettu)

09:45 Publié dans corse, découverte du patrimoine en Corse, Méditerranée | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bastia, terra vecchia, puntettu, palais cardi, palais bronzini de caraffa, casa castagnola, casa barbaggi-rivarola, ste claire | ![]() Facebook |

Facebook |

30/03/2013

1°/les reposoirs de Bastia , cru 2013: St Roch

Les sepolcri des oratoires de Saint Roch et de l'Immaculée Conception à Bastia

Chaque année ces deux oratoires bastiais de la rue Napoléon mettent leur point d'honneur à changer la composition de leur reposoir en utilisant le patrimoine des "cartelami", silhouettes peintes découpées, soit dans du carton , soit dans des plaques d'isorel,. pour les plus récents Je vous renvoie à nouveau à l'article de M.E. Nigaglioni sur ce sujet:

http://elizabethpardon.hautetfort.com/files/I_Cartelami-nigaglioni.pdf

Bastia, ville de culture génoise, hérite de cette typologie ligure des cartelami pour réaliser la mise en scène du reposoir de la Passion. "Dans le passé, les sepolcri bastiais n'étaient pas l'apanage des confréries car les documents attestent qu'on en trouvait également dans les églises paroissiales et dans les couvents de la ville" (M.E.Nigaglioni): quand on sait que Bastia pouvait s'enorgueillir, en plus des églises paroissiales et des oratoires de confrérie, d'une dizaine de couvents au XVIII° siècle, on peut imaginer la sainte compétition que se livrèrent les communautés pour dresser les reposoirs les plus émouvants. Aujourd'hui, seules confréries Saint Charles, Saint Roch et l'Immaculée Conception concervent ces fragiles témoignages de la dévotion populaire. Les cartelami les plus récents, peints jusqu'en 1960, sur un support plus résistant (isorel), supportent mieux les manipulations annuelles qu'exige leur exposition éphémère, le Jeudi et le Vendredi Saint.

L'oratoire Saint Roch:

le sepolcru éclairé par une croix de bougies allumées par les pieux bastiais venus prier devant leurs oratoires,

cette année l'on a sorti le Christ au Jardin des Oliviers, peint par Hector Filippi (1893-1965), "peintre de l'école bastiaise formé à Rome auprès de l'Académie de France. " (M.E.N.) Après sa formation artistique, enrichie de la décoration et de la peinture à fresque, il enseigne à Rome en 1830, puis en Corse en 1838, où il fonde une académie de peinture, éduque le goût artistique des élèves du collège de jeunes filles, et devient conservateur du Musée de Bastia, tout en continuant sa création personnelle.

On le voit ici en 1960 posant devant le sepolcru présentant le Christ au Jardin des Oliviers (cf article M.E.N.)

Sur cette photo, on remarquera, en "fond de scène" la grande tenture peinte représentant Jérusalem, qui est remplacée cette année par les palmes et les branches d'olivier.

"Le personnage du Christ en prière a été directement inspiré par une toile du peintre allemand Heinrich Hofmann (1824-1911). L'oeuvre originale, intitulée Christ in Gethsemane, a été peinte en 1890" (M.E.N.)

Christ in Gethsamane d'Heinrich Hofmann, 1830,

"conservée dans une église baptiste de New York, la Riverside Church, située au nord de Manhattan" - (Merci Michel-Edouard!)

la compassion de l'ange.

L'année dernière, l'oratoire Saint Roch avait présenté un autre sepolcru, prêté par la confrérie de l'Immaculée Conception:

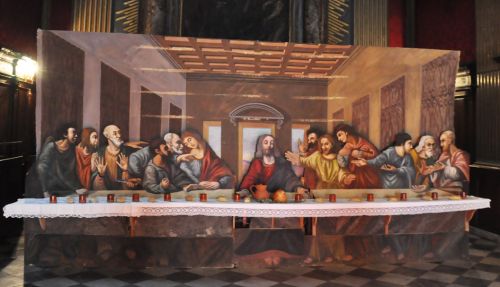

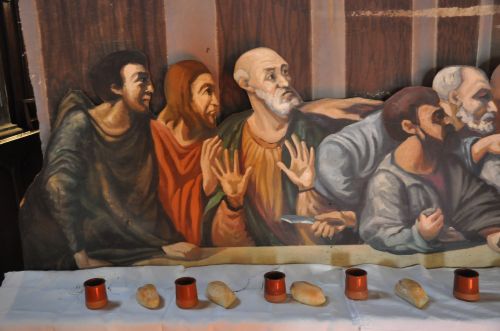

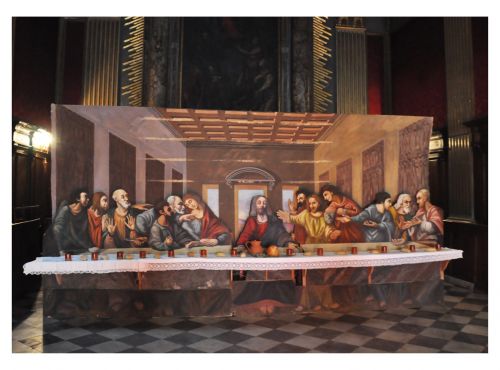

la Cène

peinte par Albert Gilio (1892-1964, peintre de chevalet et décorateur), qui copie ici la fameuse Cène de Léonard de Vinci ...

et le modèle: Leonard de Vinci au couvent Santa Maria delle Grazie, à Milan, en 1498 ...

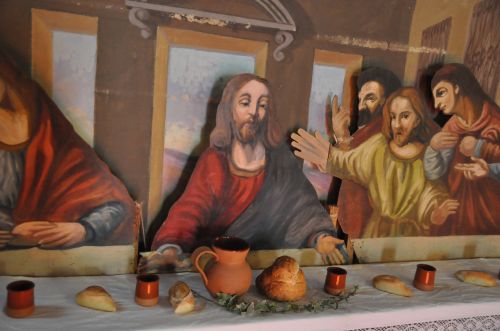

Gilio, la Cène, détail: le Christ instituant l'Eucharistie - sur la table, une brioche qu'on aimerait bien partager!

Gilio, la Cène, détail des apôtres

(à suivre ! )

25/03/2013

Jeudi Saint 28 mars, le programme

Programme de la journée de découverte des reposoirs de la Semaine Sainte à Bastia et ses environs, proposée par l'Association Saladini

- suite de la note:

http://elizabethpardon.hautetfort.com/archive/2013/03/24/semaine-sainte-a-la-rencontre-des-sepolcri-de-bastia-et-du-c.html

(la Cène, peinte par Albert Gilio, 1950)

Rendez-vous à 8h45 à Ponte Leccia, au parking du Super-U

Direction Bastia, où nous visiterons pendant la matinée les sepolcri de la ville.

Puis, en début d'après-midi, visite de San Martinu di Lota, suivie de celle des églises de Brandu (Pozzu, Castellu, Purettu ...), avec la rencontre du tressage des palmes pour la fabrication savante des pullèzule qui orneront les grandes croix de procession (qui pèseront si lourd!) de la cerca. Ce sera aussi l'occasion de pouvoir exceptionnellement visiter la chapelle Santa Maria di e Neve de Brandu, habituellemnt fermée au public. Enfin, sur le chemin du retour, nous arrêterons à Erbalunga, admirer le pavillon du sepolcru, témoignage d'un des usages les plus anciens des reposoirs en Corse.

(le sepolcru d'Erbalunga)

(Renseignements: 06 17 94 70 72 / 04 95 61 34 85)

la note de 2010 sur les sepolcri de Brandu:

http://elizabethpardon.hautetfort.com/archive/2010/04/08/sepolcri-de-brando-suite.html

11:54 Publié dans corse, découverte du patrimoine en Corse, semaine sainte en corse, sepolcri de Corse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sepolcri de bastie, san martinu di lota, brandu | ![]() Facebook |

Facebook |

24/03/2013

Semaine Sainte: à la rencontre des sepolcri de Bastia et du Cap

Jeudi Saint 28 Mars,

rencontre des sepolcri (reposoirs) de la Semaine Sainte à Bastia et dans sa région

La mise au tombeau du Christ - Albert Gilio- 1957 (Vendredi Saint 2012)

Comme chaque année - les années précédentes , nous étions en Castagniccia - nous vous invitons à la découverte d'un patrimoine éphémère et caché, celui des sepolcri de la Semaine Sainte. Cette année nous irons rencontrer les reposoirs des confréries de l'Immaculée Conception et de Saint Roch à Bastia et de sa région proche dans le Cap Corse: Brando , San Martino di Lota ...

les silhouettes peintes du sepolcru de San Martinu di Lota, redécouvertes miraculeusement l'an dernier et exposées pour la première fois depuis des décennies lors du Vendredi Saint à la confrérie de San Martinu ... L'occasion de rencontrer également toute la ferveur des communautés lors des préparatifs des palmes tressés:

pour la cerca du lendemain ...

(Brando, Jeudi Saint 2010)

Un moment de convivialité important pour chaque village avant la longue procession entre les communautés.

(arrivée de la cerca , Vendredi Saint 2012)

Pour cette journée, renseignements au 06 17 94 70 72. Il faudra se lever de bonne heure ... et je crains fort que les parapluies soient de la partie, mais qu'importe!

(à suivre)

L'an dernier, sur ce même thème:

http://elizabethpardon.hautetfort.com/archive/2012/04/10/jeudi-saint-2012-dans-le-rustinu-et-en-castagniccia.html

http://elizabethpardon.hautetfort.com/archive/2012/04/11/jeudi-saint-5-avril-suite-et-fin.html

Enfin, en mars 2012 paraissait le numéro 16 de la belle revue Arts Sacrés, avec un article sur le monde des sepolcri en Corse, certainement encore disponible chez l'éditeur.

16:52 Publié dans découverte du patrimoine en Corse, semaine sainte en corse, sepolcri de Corse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bastia, sepolcri de corse, castellu brandu, san martinu di lota | ![]() Facebook |

Facebook |