17/04/2014

Rencontre des fresques de la chapelle Santa Maria di Furiani

A la rencontre des fresques (XV° s.)

redécouvertes lors de la restauration de la chapelle Santa Maria di Furiani,

piévanie d'Orto, diocèse de Mariana

(troisième tranche du programme de restauration des chapelles à fresques de Corse)

ce dimanche 13 avril 2014 et en avant-première ...

(privilège accordé par les restauratrices italiennes Sandra Roca Rey et Vittoria Giartosio )

Cette chapelle fait actuellement et depuis le mois de juin 2013 l'objet d'une restauration comportant les murs, la couverture de teghje, l'étanchéité et les fresques, sous l'autorité de l'architecte du Patrimoine Jean_Manuel Paoli :

La restauration des fresques de Santa Maria di Furiani a été confiée au Gruppo Giartosio, atelier composé pour cette occasion de 4 personnes: Vittoria Giartosio, mandataire avec Sandra Roca Rey et Donatella Buttiglione co-traitantes, restauratrices des peintures murales et Yves Lutet, co-traitant, restaurateur des supports.

portant sur la toiture, l’extérieur, l’étanchéité et les fresques.

Je fais cette visite en ce dimanche 13 avril 2014 nuageux, sur l'invitation chaleureuse des deux restauratrices italiennes des fresques (atelier du Gruppo Giartosio, qui avait déjà réalisé la restauration des fresques de San Pantaleu di Gavignanu).Vittoria Giartosio et Sandra Roca Rey, souhaitent partager avec moi la joie de leurs découvertes: la mise à jour d'un ensemble de fresques jusqu'alors occultées par un badigeon de lait de chaux - dont on ne connaissait qu'une infime partie (deux têtes d'apôtres: San Filippu et San Taddeu), et dont on a, hélas aussi, perdu à jamais certains éléments, détruits parfois stupidement par piquetage, m'a-t-on dit, "pour retrouver la pierre nue" (eh oui!) ...

Ecoutons Geneviève Moracchini-Mazel dans son ouvrage Les églises romanes de Corse , publié à Paris en 1967 avec le concours du C.N.R.S.:

"L'antique chapelle Santa Maria de Furiani, qui existe toujours bien conservée mais isolée dans la montagne au-dessus du village, était la piévanie d'Orto. (...) On accède à cette chapelle en trente minutes de marche, en empruntant un sentier [je signale qu'on le trouvera au niveau du cimetière du village de Furiani: ne cherchez pas y aller en voiture! E.P.] qui va de Furiani à Biguglia. Elle est superbement placée à flanc de montagne en surplomb sur la plaine et l'étang de Biguglia" (p. 430)

" Nous ne savons pas de façon sûre si l'église elle-même appartenait au monastère de la Gorgone, mais nous savons que tous les revenus qu'elle possédait avaient été offerts à celui-ci en 1150 par Pierre, évêque de Mariana qui, disait-il, avait fait fait ce geste en signe de reconnaissance (...) (ibidem)

"En outre, les constructions que l'on peut voir encore près de l'église seraient, selon la tradition orale, les ruines d'un ermitage; une source voisine porte le nom de fontana ai monaci. Il n'est donc pas impossible que le monastère de la Gorgone y ait entretenu soit un ermite, soit quelques frères." (ibidem)

C'est une belle chapelle à nef unique,

(fenêtre meurtrière façade Sud)

(porte latérale de la façade Sud)

" Les deux portes , à l'Ouest et au Sud, sont surmontées d'un simple linteau et d'une archivolte monolithe sans décor encadrant un tympan nu." (ibidem)

avec son abside bien orientée à l'Est.

Ecoutons à nouveau G. Moracchini-Mazel:

"Il faut distinguer , croyons-nous, deux époques (...) . Toute la partie orientale avec l'abside ainsi que la façade occidentale appartiennent à un premier sanctuaire que nous supposons bien ancien: vers le IX° s. peut-être. Nous y retrouvons de petites pierres quadrangulaires,avec quelques dalles plus importantes aux angles. (...) (ibidem)

" L'étroite fenêtre meurtrière comporte une petite archivolte échancrée en arc brisé et décorée d'un simple trait gravé" (ibidem)

Une chapelle, en cet fin d' après-midi d'avril, qui semble fleurir dans la belle fabrique de son pré (comme aurait dit l'ami Francis Ponge), où, pour prendre la photo de l'abside, l'on s'enfonce voluptueusement à mi-jambes au milieu de trèfles, de bourraches , pois de senteur, jeunes chardons, dans toute la généreuse impatience du printemps ...

la fenêtre meurtrière de la façade Nord,

elle aussi décorée sobrement d'un double trait gravé

La porte ouverte invite à la découverte

Les fresques découvertes par Sandra et Vittoria

en quelques images, prises depuis les échafaudages. Il y aura des lacunes, faute de recul ou de visibilité, mais je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager dès à présent cette rencontre.

Sandra et Vittoria contemplent leur royaume du moment : le métier de restaurateur, en plus des connaissances et des qualités artistiques, requiert souplesse, endurance (au froid en particulier!), et résistance au vertige ...

" A l'intérieur, on a ajouté tardivement de bizarres arcs diaphragmes pour soutenir la charpente et la vieille toiture de teghie" (ibidem)

J'avoue que ces arcs, dont je ne conteste pas l'utilité, défigurent passablement la nef ...

grimper n'est pas une sinécure, mais une fois là-haut ...

Merveille!

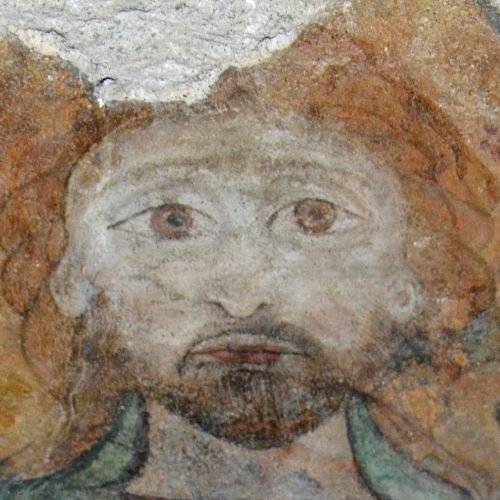

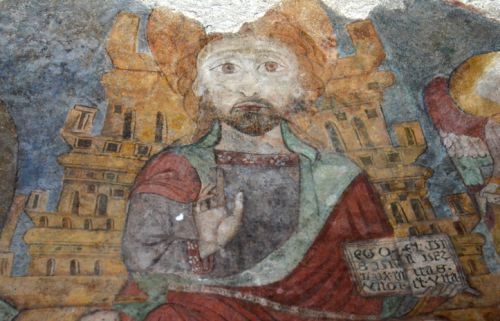

Le Christ Pantocrator

Sandra et Vittoria ont vu apparaître peu peu l'ensemble du magnifique décor de l'abside : le Christ Pantocrator entouré des quatre figures du Tétramorphe.

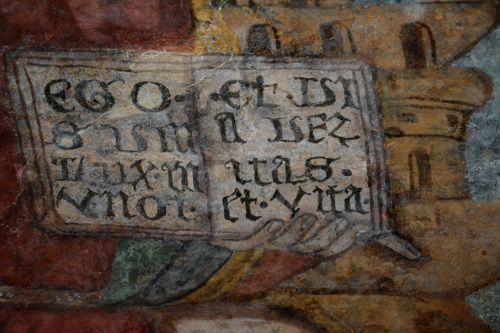

Le Christ, confortablement installé sur un trône garni de jolis coussins, bénit comme à l'accoutumée de sa main droite et présente dans sa main gauche le Livre ouvert,

sur lequel apparaissent en lettres gothiques l'éternel message: "EGO SUM LUX MUNDI ET VIA VERITAS ET VITA". Un Livre qui, cette fois, ne repose pas sur ses genoux, mais est brandi à bout de bras.

Derrière la figure majestueuse du Christ bénissant, le dossier du Trône se transforme en représentation détaillée et étonnante de la Jérusalem Céleste : une vision exceptionnelle dans l'iconographie habituelle!

Nez bien dessiné, lèvres serrées sous une fine moustache, barbe courte, interrogation d'un regard mélancolique dans ses yeux immenses: le Christ semble sonder la folie de ce monde qu'il bénit.

***

Le Tétramorphe

Entourant le Christ en majesté, les quatre figures ailées symbolisant les quatre évangélistes: l'Aigle de St Jean, le Lion de St Marc, l'Homme de St Matthieu, et le Taureau de St Luc. Ici, le Lion et le Taureau, curieusement enclos dans un cadre blanc souligné d'ocre rouge, se répartissent l'étage inférieur, tandis que l'Aigle et l'Homme occupent l'espace supérieur, de part et d'autre du " trône- Jérusalem". Ces quatre figures gardent et transmettent le Livre.

A la droite du Christ, l'Aigle, allégorie de l'élévation spirituelle de l'Evangile de St Jean;

à sa gauche, l'Homme, allégorie de l'humanité du Christ: un Homme ici curieusement accroupi, fesses au sol, et humble: St Matthieu commence son évangile avec l'ancrage généalogique de l'homme Jésus - " Livre de la génération de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ( ...)" .

Le Taureau de St Luc: allégorie du sacrifice du Christ et de son rôle de prêtre - l'évangile de St Luc commence par l'évocation du sacrifice du prêtre Zacharie, futur père de St Jean-Baptiste -

On remarquera le joli décor en pochoir de l'auréole

Sous l'Aigle de St Jean, le Lion de St Marc qui symbolise à la fois la royauté du Christ mais aussi le rugissement du lion dans le désert: " Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez la voie du Seigneur; aplanissez ses sentiers" .

***

Les apôtres

Sous la représentation du Christ en majesté et du Tétramorphe, devait prendre place la série des apôtres, dont il ne reste , hélas que peu d'éléments.

Sous la représentation du Christ en majesté et du Tétramorphe, devait prendre place la série des apôtres, dont il ne reste , hélas que peu d'éléments.

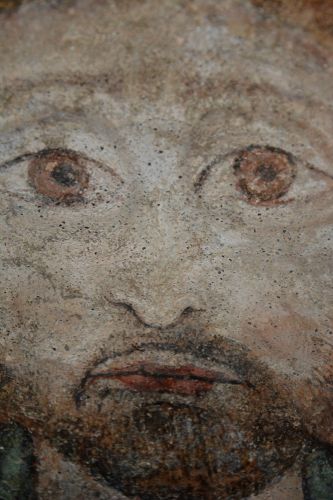

Avant la restauration l'on ne pouvait distinguer clairement que ces deux têtes d'apôtres, San Taddeu et San Filippu, décrites par Joseph Orsolini (dans son précieux et sensible ouvrage: l'Art de la fresque en Corse de 1450 à 1520 - publié en 1990):

" Nous y rencontrons deux têtes d'apôtres (Saint Philippe et Saint Taddée) assez facilement reconnaissables, possédant, malgré un léger effet estompé, de très beaux coloris aux chaudes nuances: ocre rouge, cinabre, rose, ocre jaune, jaune clair sur fond bleu.

Tournés l'un vers l'autre, sans réellement se regarder, les deux apôtres représentés semblent adopter l'attitude d'une profonde méditation."

L'artiste a pris soin de donner de la vie au pâle visage des apôtres, par une jolie touche de fard ocre rouge sur les pommettes et sur les lèvres ... Visages doux et ronds, méditatifs et compatissants, oui, aux paupières bien dessinées.

(San Taddeu)

(San Filippu)

Non loin de là, à côté de la fenêtre meurtrière, les restauratrices ont fait apparaître le corps de St Jean, à défaut de retrouver son visage, perdu à jamais. Un traitement très moderne des plis de son vêtement: l'artiste a le sens du décor et des volumes simplifiés.

Saint Jean tient le calame de sa main droite, prêt à rédiger l'évangile et garde le Livre dans son autre main, décoré d'un petit coup de pochoir à fleurettes pour faire joli ... Il me semble que je les vois faire!

Plus à droite de l'autre côté de l'abside, l'on distingue les jambes de St Barthélémy, reconnaissable à son corps d'écorché vif: l'on aperçoit la peau de sa main qui pend. Et toujours ce décor de fleurettes au pochoir ...

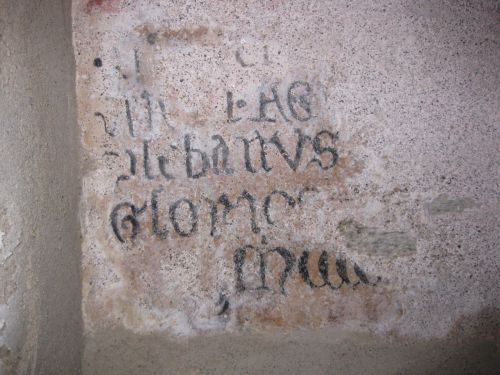

L'artiste a pris soin de placer des "étiquettes" au-dessus de ses personnages, comme ici pour Bartulumeu, Bertolom ...,

toujours soigneusement écrites en lettres gothiques,

comme ici pour ce qui semble être Sta Caterina ( Catherine d'Alexandrie), et dont il ne reste plus que le visage estompé.

***

L'Annonciation

Dans les écoinçons de l'arc triomphal, le plus souvent dévolu à la représentation de l'Annonciation, nous avons perdu à jamais l'archange Gabriel. Heureusement Sandra et Vittoria ont pu mettre à jour cette merveilleuse figure de Marie, dans son encadrement joliment décoré,

agenouillée devant son prie-dieu, dans sa chambre bien close aux tentures rouges, habillée de sa robe rouge (insigne à la fois de sa royauté et de son humanité), également ornée de fleurettes, voilée et revêtue du manteau céleste,

elle reçoit, les bras grand ouverts, le message de l'Ange.

Un bien beau visage rond de paysanne, réservé mais sans crainte ni fausse pudeur.

***

Mur Nord : la Crucifixion

On imagine sans peine la joie des restauratrices lorsqu'elles ont dégagé, sous le badigeon de lait de chaux, et sur le mur Nord, cette très belle Crucifixion. Je referai ces photos après le départ des échafaudages qui empêchaient une vision d'ensemble, mais voyez déjà:

le Christ mort en croix, les yeux clos.

Son sang jaillit de ses plaies,

recueilli dans des calices par deux anges

l'ange de droite recueille et adore

et l'ange de gauche, main sur la poitrine, exprime aussi amour et compassion

sous lui, la Vierge.

Au pied de la croix, les trois présences douloureuses de Marie,

Marie-Madeleine et Jean.

Marie, bien que très effacée, laisse paraître son immense chagrin, sa main crispée sur la joue :

" Stabat Mater Dolorosa,

Juxta Crucem lacrymosa,

Dum pendebat Filius "

De l'autre côté au pied de la croix, St Jean, prostré, à bout de forces, prie.

Enfin, au bout des longues jambes musclées (Jésus était un marcheur!) l'aimante Marie-Madeleine, agenouillée, baise les pieds du Christ, ces pieds qu'elle avait naguère baignés de parfum, essuyés de sa longue chevelure en offrande éperdue d'amour, ces pieds aujourd'hui suppliciés. Magnifique !

Une date:

MCCCC ...

C'est toujours un cadeau de retrouver une telle inscription, même lacunaire. Parmi les fresques datées de ce XV° siècle, il faudrait comparer celles-ci, en particulier, avec les fresques de San Nicolau di Sermanu (entre 1450 et 1458, d'après Joseph Orsolini), celles d'Aregnu (1448 et 1458), celles, un peu plus tardives de Valle di Campuloru (1473), ou du trop peu qui nous reste, hélas, de San Michele di Muratu ...

Merci à Sandra

et à Vittoria

de m'avoir accueillie ici, et permis de découvrir avec elles ces fresques inespérées et si attachantes. Je reviendrai compléter et refaire ces photos lorsque tout sera fini et que la chapelle sera débarrassée de ses échafaudages ...

( à suivre!)

18:32 Publié dans fresques de corse, Furiani | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chapelle santa maria di furiani, fresques furiani, christ pantocrator, tétramorphe, stabat mater dolorosa | ![]() Facebook |

Facebook |

Semaine Sainte: les Sepolcri du Rustinu et de la Castagniccia

Vendredi 18 Avril 2014

l'association Saladini vous invite à découvrir ou redécouvrir

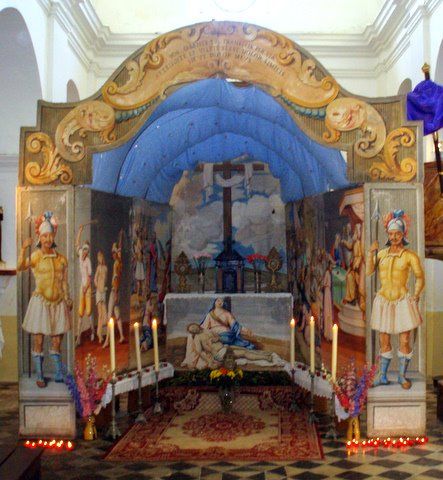

les sepolcri et les chemins de croix de la Semaine Sainte en Rustinu et Castagniccia

Ici, la déploration du Christ, élément du sepolcru de San Damianu, aujourd'hui restauré et présenté au Musée de Corte: vous ne verrez pas jeudi cet ensemble qui reste au Musée, mais verrez ses frères dans certains villages de Castagniccia, dressés pendant ces trois jours de la Semaine Sainte. Le reste de l'année, ces installations regagnent leur cachette secrète ... Vous pouvez retrouver les notes du blog consacrées à ce patrimoine populaire des sepolcri et des chemins de croix liés à la Semaine Sainte en Corse.

à Castellu, la déploration du Christ

En 2010, lors de notre visite, nous avions provoqué la renaissance fragile du petit sepolcru de Frassu ... après un demi siècle de sommeil...

Notre pélerinage débutera avec la rencontre de ce petit sepolcru de Frassu qui sera à nouveau remonté pour la troisiième fois et pour l'occasion: merci aux amis du Rustinu de permettre cette découverte . Notons que ce sera l'occasion également de redécouvrir l'église romane Saint Côme et Saint Damien de Frassu, restaurée l'année dernière, et qui laisse aujourd'hui admirer ses murs ...

Au programme de cette journée: Frassu, San Tumasgiu di Pastureccia, Santa Maria de Castellu di Rustinu (et son sepolcru), La Porta, Ficaghja et Nocariu .

Rendez-vous à PONTE NOVU à 9H sur le parking de la poste

Inscriptions et renseignements : 04 95 61 34 85 ou 06 17 94 70 72

08:16 Publié dans corse, la mort, patrimoine, patrimoine populaire de Corse, semaine sainte en corse, sepolcri de Corse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : semaine sainte, sepolcri, castagniccia | ![]() Facebook |

Facebook |

10/04/2014

Nebbiu: Pieve

Pieve

(note revue ce 10/04/2014)

Près de l'église de Pieve, regardant les villages

du Haut Nebbiu: Buccentone, Murellu et Murtola

PIEVE, chapelle San Nicolao, dite la Chiesa Nera ... - elizabeth pardon

09:03 Publié dans Nebbiu, préhistoire corse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : nebbiu, pieve, préhistoire corse, statues menhirs, dolmens, confréries | ![]() Facebook |

Facebook |

05/04/2014

Relai divin ou touristique, l'avenir des orgues ?

Je reçois en commentaire des notes précédentes

Le Pape François parle aux organistes : ELIZABETH PARDON

elizabethpardon.hautetfort.com/.../le-pape-francois-s-adresse-aux-organis..Organistes, rendons à César ...et aux Papes Pie XII et François ...

elizabethpardon.hautetfort.com/.../rendons-a-cesar-pie-xii-et-francois-53..

ce billet pimenté de l'ami Dominique Chailley, dont on connait, inépuisables, l'amour et la connaissance des orgues, et qui fut à l'origine de la Renaissance de l' Orgue Corse (ROC).

Je vous laisse juges!

"Qu'il soit de Pie XII ou un canular de 1er avril, ce texte est en effet d'une bonne tenue et plutôt satisfaisant pour les organistes sincèrement croyants. Mais il ressortit aussi de cet art du verbe creux dont les vaticanistes se sont fait une spécialité et qui n'emporte l'adhésion que de ceux qui sont déjà convaincus. Tous ces distinguos entre la musique suave qui ennoblit les âmes et les improvisations "farcies de dissonances" de qui n'est pas passé par les Instituts Pontificaux font sourire quand on sait que ni Louis Marchand ni Marcel Dupré n'étaient étouffés par la Foi tandis que le Père Gélinot - du moins je l'espère - la possédait de façon immanente. Des textes édifiants, de belles paroles, cela n'a jamais manqué ; mais des curés qui respectent leur organiste et ne les laissent pas désarmés aux prises avec des "animatrices" qui semblent plutôt diriger des avions sur un tarmac que faire chanter une "foule" étique qui baisse d'un demi-ton à chacun des interminables couplets, cela n'existe plus. Lassés de devoir accompagner ces cantiques imbéciles qui n'ont pour objet que de les empêcher de jouer une pièce qui, musicalement, tienne debout, les organistes bientôt refuseront de se déranger, surtout l'hiver où ils attrapent la crève et ont les mains gelées pour pas un rond, ni même un merci. Ils s'exerceront chez eux sur leur biniou électronique et laisseront ces dames de la paroisse faire joujou avec les effets Larsen de la belle sono achetée par leur curé. Et quand il n'y aura plus personne à la messe, car plus de curés, les municipalités récupéreront en "sauvegarde du patrimoine" l'église et son orgue et paieront des leçons de musique aux plus doués des enfants de leurs concitoyens pour que plus tard ils essaient de doper le tourisme pour maintenir l'activité des commerces du centre-ville. J'attends avec confiance. Et ce jour-là, il n'y aura plus de Pape pour nous faire la leçon. Hélas, les facteurs d'orgues, eux aussi, auront mis la clef sous la porte."

Merci Dominique! Quel bel optimisme !!!

09:01 Publié dans orgues historiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques chailley | ![]() Facebook |

Facebook |

04/04/2014

Les Journées Nationales de l'Archéologie en Corse: Ajaccio, les 6,7,8 Juin 2014

Je relaie bien volontiers cette information du

Laboratoire Régional d'Archéologie

Le LRA sera présent pour les Journées Nationales de l'Archéologie, à Ajaccio les 6, 7 et 8 juin 2014, dans le cadre d'ateliers et d'expositions. Un rendez-vous à ne pas manquer !!!!!!!

à retrouver sur le site du Laboratoire Régional d'Archéologie:

Bienvenue sur le site du LRA Corse

17:22 Publié dans archéologie corse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laboratoire régional d'archéologie corse | ![]() Facebook |

Facebook |