07/04/2015

Un écho de la SCHJUDAZIONE di MUNTICELLU

Vendredi Saint à Munticellu,

la renaissance de la célébration de la Schjudazione

absente du village depuis quatre-vingts ans

A retrouver sur le site de Corsenetinfos:

La confrérie de Monticello renoue 80 ans après avec la ...www.corsenetinfos.fr/La-confrerie-de-Monticello-renoue-80-ans-apres-a.

et avec les photos de l'ami Philippe (prises depuis le fond de l'oratoire)

La confrérie s'était remplie d'une assemblée attentive, recueillie, venue revivre la dramatique représentation de la mort du Christ et de la Descente de Croix selon un rituel revisité après tant d'années de silence: après le chant poignant du Miserere chanté par les confrères et la lecture des Evangiles , c'est la mort du Christ et l'obscurcissement de l'oratoire ponctué des chjocche ":

"Il sol s'oscura einfin la terra il sen dissera per gran dolor. Morto è il Signor. O peccatore se tu non piangi, sei senza cuor."

La représentation de la Schjudazione peut commencer. Tout est en place. Les Saintes Femmes sont venues se placer au pied de la croix. Au fond du choeur, les Femmes de Jérusalem participent au drame. On apporte les deux lourdes échelles,

qui viennent s'appuyer sur la grande croix du Crucifié:

Joseph et Nicomède montent à l'échelle, placent les rubans noirs aux poignets du Christ, installent le "Bindellu" blanc qui soutiendra le corps pendant sa descente de croix

Ils ôtent la couronne d'épines et la présentent à l'assemblée : on entonne le Perdono mio Dio, repris en choeur par tous. La couronne est déposée devant la Vierge tandis que les Femmes de Jérusalem chantent le Pianto della Madonna, les larmes de la Mère...

Joseph et Nicomède enlèvent et présentent successivement les trois clous qui maintenaient le Crucifié:

les bras articulés du Christ retombent à présent le long de son corps, et il n'est plus soutenu que par le Bindellu.

Marie et les Saintes Femmes, au pied de la croix, reçoivent le chant du Stabat Mater dolorosa ...

Le moment est poignant, tout le monde retient son souffle ...

(photo Corsenetinfos)

Joseph et Nicomède font lentement descendre le Christ grâce au Bindellu. (il faut rappeller qu'ils tiennent soixante kilos à bout de bras...)

le Christ est récupéré par les confrères,

(photo de Corsenetinfos)

puis déposé dans le catalettu ( la civière mortuaire)

(photo Corsenetinfos)

et recouvert du linceul

procession du Christ mort, pendant que résonnent les Litanie della Passione,

(photo Corsenetinfos)

Enfin, après une dernière oraison, c'est la mise au sépulcre ,

sous le regard de sa Mère

La Schjudazione est terminée, place à la procession dans le village

(photo corsenetinfos)

et à la Granitula ...

Beaucoup d'émotion entre participants et assemblée, beaucoup de souvenirs revenus en force chez les plus anciens, et des échos nombreux les jours suivants qui témoignent de la force de l'évènement. Plusieurs personnes ont souhaité, "l'an prochain" , avoir les paroles des refrains chantés pour se joindre aux chants, signe que nous avons partagé un moment de grâce où chacun pouvait se reconnaître et non un simple spectacle touristique ...

00:09 Publié dans semaine sainte en corse | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

06/04/2015

Monticello: un établissement métallurgique néolithique, (merci à Archeulugia corsa) : http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressour...

A nouveau Monticello,

il y a quelques 5000 ans

Monticello : un établissement métallurgique néolithique - Inrap

"En Corse, fin 2014, les archéologues ont fait une découverte exceptionnelle : un village de métallurgistes néolithique.

Une petite communauté de pasteurs et d’artisans occupaient alors un territoire près de ce qui deviendra beaucoup plus tard le village de Monticello. Près de 5000 ans plus tard, des archéologues fouillent cette terre de granite en quête des infimes traces que cette population a laissées. La fouille menée sur ce chantier de 1300 m2 a mis au jour un habitat et une installation dédiés à l’industrie du cuivre, le métal dont la transformation par l’homme est la plus ancienne."

un excellent reportage avec Pascal Tramoni, responsable d'opération pour l'INRAP, à retrouver sur:

|

|||||

15:54 Publié dans archéologie corse, préhistoire corse | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

03/04/2015

le sepolcru de Ficaghja

A l'attention de tous ceux qui voudraient voir ou revoir le magnifique sepolcru de Ficaghja, peint par Francescu Carli (vers 1760)

Notre ami Pedru Vachet-Natali qui le dresse fidèlement chaque année dans l'église de Ficaghja à cette époque me prie de vous dire qu'il vous permettra de le voir samedi 4 et lundi 6 avril après-midi. L'accueil de Pedru est toujours aussi chaleureux , et le sepolcru toujours aussi impressionnant!

Pour ceux qui voudraient en apprendre un peu plus sur le monde de ces installations de la Semaine Sainte en Méditerranée, vous pouvez visiter le site:

http://www.cg66.fr/1609-au-dela-des-pyrenees-orientales-....

12:03 Publié dans semaine sainte en corse, sepolcri de Corse | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

01/04/2015

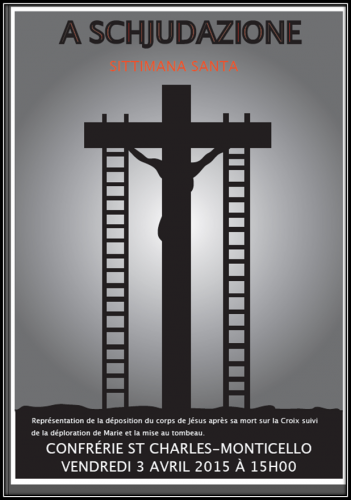

Sittimane Santa: a Schjudazione di Munticellu

A SCHJUDAZIONE

Vendredi Saint à Munticellu

3 avril à 15 h :

le vendredi 3 avril, la Cunfraterna San Carlu Borromeu di Munticellu va renouer avec une célébration très ancienne du Vendredi Saint en représentant à l'oratoire San Carlu la Schjudazione (le " déclouement ") , la Déposition de Croix et la Déploration du Christ gisant en son sepolcru: dans la tradition de Munticellu, un partage théâtralisé de la Passion du Christ .

On le sait, toute la Corse s'apprête à vivre la Settima Santa à travers Via Crucis, Cerca, Granitula, e Tenebre ... A Munticellu, cette célébration si particulière du Vendredi Saint n'avait plus été partagée depuis plus de quatre-vingts ans mais elle marquait encore la mémoire des plus anciens du village, l'inscrivant d'une façon dramatique dans la ferveur de la Semaine Sainte . C'est la renaissance de la jeune Cunfraterna San Carlu Borromeu qui a permis ce travail de mémoire, les plus jeunes sollicitant les souvenirs des plus vieux, des souvenirs encore imprégnés d'émotion et qui racontaient un monde désormais révolu où la religiosité de toute une communauté s'exprimait naturellement à travers son patrimoine : en témoignent les quatorze stations de la Via Crucis, le Christ du sepolcru avec sa croix immense, et l'évocation de l'intense piété qui habitaient les fidèles, les faisant traverser l'oratoire à genoux le Vendredi Saint ...

le Christ de la Passion gisant sur son catalettu (banc d'exposition des morts)

le Christ de la Passion gisant sur son catalettu (banc d'exposition des morts)

Tout est parti de la volonté des confrères de veiller sur ce patrimoine de la confrérie San Carlu ( XVII°s.), en commençant par la restauration de cet extraordinaire Christ en bois polychrome, aux bras articulés - lui aussi du XVII° s. et qui dormait en assez mauvais état dans son logement étroit : il fait partie de ce patrimoine "éphémère", conçu pour l'usage exclusif de la Semaine Sainte et que l'on ne présente qu'à ce moment, tout comme les étonnants décors et personnages peints des sepolcri monumentaux que l'on peut encore voir dans quelques villages de Corse :

Une restauration confiée au restaurateur d'œuvres d'art Renato Boi qui a su, après consolidation, restituer toute sa présence et sa beauté à ce Christ gisant ...

Il témoigne d'un rituel propre au village le jour du Vendredi Saint, où se joue la dramaturgie du Christ mourant sur sa Croix , puis, décloué, pleuré par la Vierge et les Saintes Femmes, enfin déposé dans son sepolcru .

Un rituel qui trouve de nombreux échos dans l'iconographie de la Semaine Sainte en Corse ...

la Déposition, élément du sepolcru de Mausoleu Brando ( Luiggi Brunetti)

la Déposition - Chemin de croix de Munticellu, du même Luiggi Brunetti ,1849

La Déploration du Christ,

élément du grand sepolcru de San Damianu (Castagniccia),

peint par Giacomo Grandi.

Les confrères chanteront à cette occasion le Stabat Mater:

"Cujus animam gementem

Contristatam et dolentem

Pertransivit gladius

et le peuple reprendra en chœur le refrain:

"Santa Madre questo fate che les piage dell Signore siano impresse nell moi cuore"

la Déploration de la Vierge,

élément du grand sepolcru de Ficaghja (Francescu Carli)

A côté du groupe Mère et Fils, gisent au sol la couronne d'épine et les clous, qui auront été présentés à la Vierge au cours de la Schjudazione, et ce sera l'occasion, pour les femmes, de chanter pour la première fois le "Pianto della Madonna", un long poème (1855) du célèbre Filippo Parodi (l'auteur de la Lira Sacra) et "mis en voix" pour le Vendredi Saint à Munticellu :

"Caro Figlio, ahimè qual sorte!

Sei traffitto e tutte esangue,

Fu spietato più d'un angue

Chi ti diè si cruda morte"

Le très ancien Christ du sepolcru de Felicetu présenté lors du Vendredi Saint

Une dramaturgie tendue par les chants (dont l'omni-présent Perdono mio Dio) et les textes illustrant et méditant la Passion, et soutenus par la mise en scène dramatique du Christ crucifié sur cette immense croix conçue pour cet espace . Dans le chœur, devant le maître-autel, une profonde cavité attend depuis des siècles que se joue le drame:

C'est là qu'il faudra dresser la lourde croix

chargée du Christ:

un enjeu qui ne laisse personne indifférent, car la manipulation de ce Christ restauré et fragile, à taille humaine, reste très délicate . Mais tout le monde ici veut être à la hauteur des anciens : s'ils ont pu le faire, nous le ferons aussi!

C'est le moment de vérité:

le patrimoine à l'épreuve de son usage...

Voilà qui me rappelle fortement cette mise en croix peinte sur le grand sepolcru de Castellu di Rustinu

Voilà qui me rappelle fortement cette mise en croix peinte sur le grand sepolcru de Castellu di Rustinu

Vendredi les fidèles sont invités à vivre la Schjudazione de Munticellu en commémoration de la Passion du Christ, qui sera suivie de la procession dans le village et de la traditionnelle Granitula . Un office du Vendredi Saint certes spectaculaire, mais surtout pas un spectacle. Les confrères se seront chargés ici d'une double mission : partager avec tous ceux qui le désirent une véritable méditation sur la Passion, en renouant avec la tradition ancienne de leur village, et redonner en chantant et priant sens et vie à leur patrimoine. Merci à tous de leur engagement (et toutes les bonnes volontés qui ont permis cette renaissance !) , ainsi qu'aux "femmes de Jérusalem" qui seront à leurs côtés pour pleurer avec la Santa Madre le Christ mort ... Il s'agit ici, pour l'assemblée qui assistera à la Schjudazione, d'entrer dans la com-passion: les évènements dramatiques qui se déroulent jour après jour dans le monde suffisent à nourrir notre empathie - que l'on soit croyant ou non- et nous souhaitons que la Schjudazione de Munticello soit un moment privilégié, où chacun dépose à la porte ses encombrants, minuscules et mortifères problèmes quotidiens pour partager simplement cet instant de grâce.

A retrouver, ce diaporama des Sepolcri de Corse:

http://www.kizoa.fr/Montage-Photo/d2428610kP150780603o1l1...

09:56 Publié dans a schjudazione de Monticello, Bastia, la Semaine Sainte en Corse, semaine sainte en corse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : a schjudazione, monticello, lira sacra | ![]() Facebook |

Facebook |

28/03/2015

les FILMS DU TOURBILLON, dernière actualité

A découvrir ou retrouver, ce patient et beau travail de Laurent Billard:

> Message du 27/03/15 16:21

> De : "Laurent Billard" <lesfilmsdutourbillon@me.com>

> A : Undisclosed recipients:;

> Copie à :

> Objet : dernières actualités des FILMS DU TOURBILLON

>

>Bonjour à tous,

>Nous avons le plaisir de vous présenter les dernières actualités des FILMS DU TOURBILLON :

>- Projection du Documentaire « Une Terre pour quoi faire ? » au Ciné Léon à Paris

>- la sortie en DVD du Film "Mémoires d’un Village, Calenzana » disponible à la venteRetrouvez toute l’actualité en détail « Les Films du Tourbillon » ICI:

>

http://www.lesfilmsdutourbillon.com/tourbillon/Actualite.html

>

>Patricia MARTINS

>LES FILMS DU TOURBILLONRoute de Sainte Restitude20214 CALENZANA

10:44 Publié dans films sur la Corse | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |